一、发展历程

山西医科大学精神医学专业依托山西医科大学第一医院、山西医科大学第二医院、山西省白求恩医院、山西省人民医院、太原市精神病医院等省内多家精神心理专业机构逐步发展壮大,是山西省精神医学高级专业人才的培养基地,1997年获批精神病学和精神卫生学硕士学位授予权,2012年获批博士学位授予权,2013年招收临床医学博士后,2015年开设精神医学专业,2016年开始招收精神医学本科生,2019年获批成立山西医科大学精神卫生学系,2020年获批全国首批住院医师规范化培训重点专业基地。学科声誉及区域影响力显著,是国家临床重点建设专科,全国首批住院医师规范化培训重点专业基地,山西省“136”兴医工程领军临床专科,山西省临床重点专科,山西省医学重点学科,山西省精神心理临床研究中心,国家精神心理疾病临床医学研究中心核心单位,中国高级心身医学整合诊疗中心,中国阳光医院联盟成员单位,全国抑郁症建设诊疗示范基地,全国综合医院精神医学联络会诊优秀示范基地。

图1 精神医学专业建设发展历程

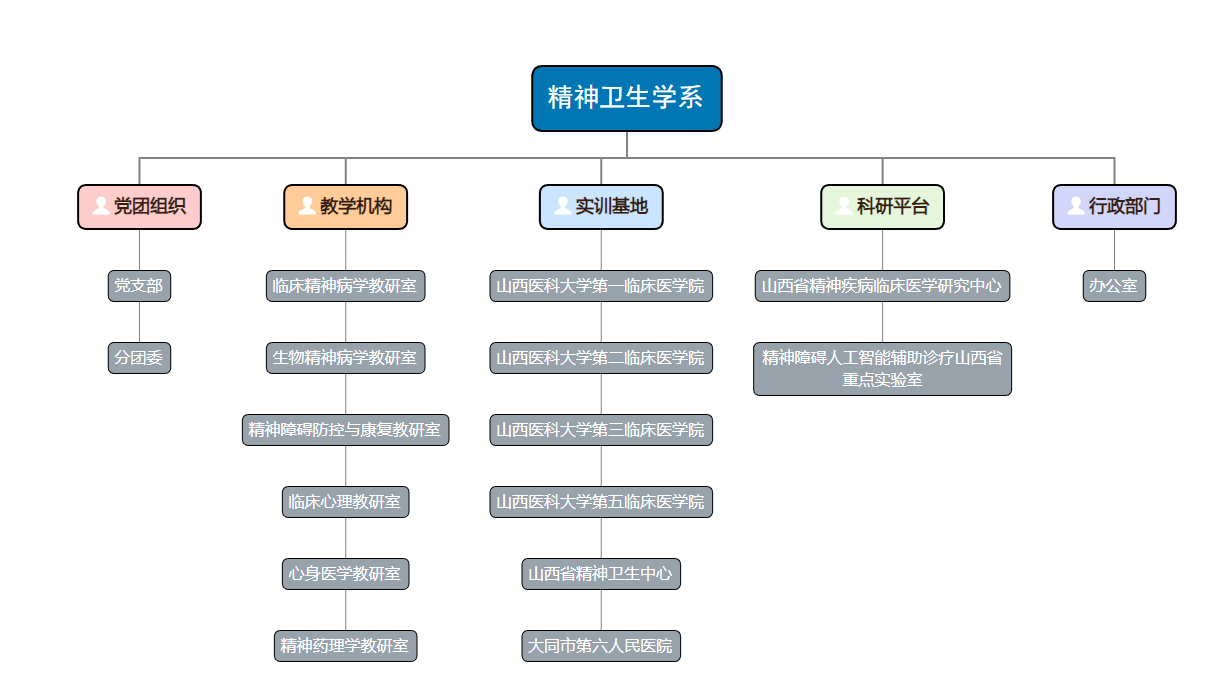

二、组织架构图

图2 精神医学专业组织架构图

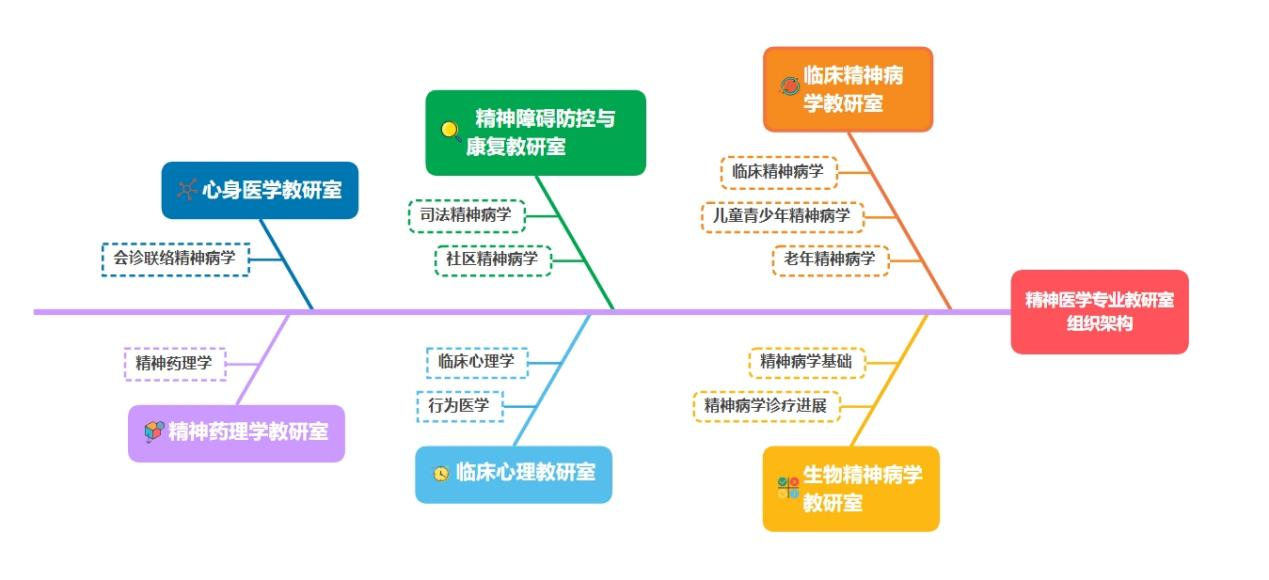

三、教研室

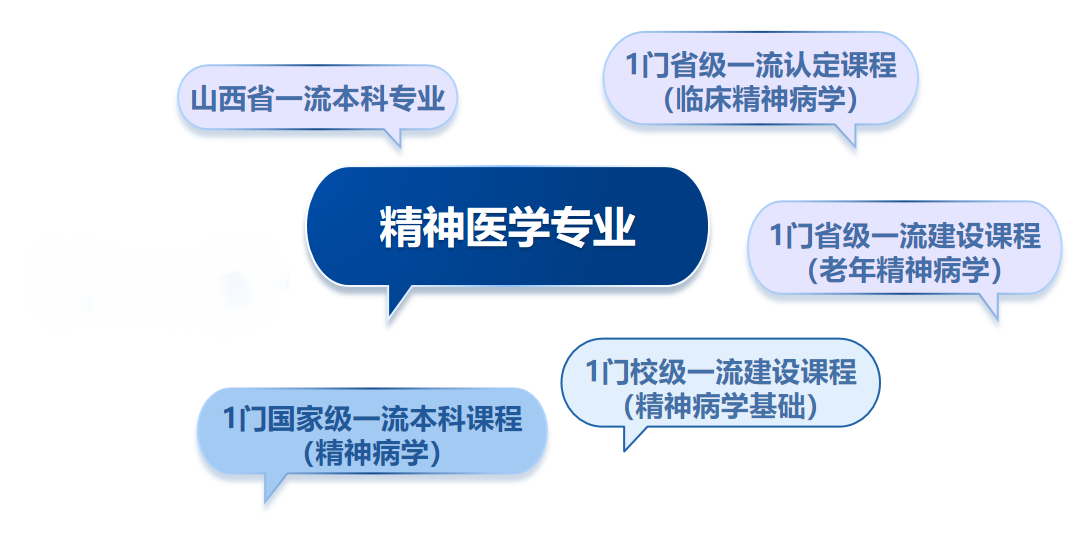

教学始终是学系的中心工作,始终坚持在新环境和新形势下探索教学规律、改革教学方法以提高教学质量。目前学系下设六个教研室:临床精神病学教研室、生物精神病学教研室、精神障碍防控与康复教研室、临床心理教研室、心身医学教研室、精神药理学教研室。精神医学专业为山西省一流本科专业,拥有1门国家级一流本科课程(精神病学)、1 门省级一流认定课程(临床精神病学)、1 门省级一流建设课程(老年精神病学)以及 1 门校级一流建设课程(精神病学基础)。

图3 精神卫生学系下设教研室

四、师资队伍

精神卫生学系现有专兼职教师56人,其中高级职称37人。博士生导师5人、硕士生导师16人。享受国务院特殊津贴专家2人、中央联系的高级专家1人、中国杰出精神科医师1人、中国精神医学杰出青年医生1人、教育部新世纪优秀人才1人、青年三晋学者1人、三晋英才11人、山西省百千万人才6人、山西高等学校中青年拔尖创新人才和优秀青年学术带头人3人。建有陆林院士工作站,柔性引进长江学者、杰青等十余名国内外知名专家助力学科发展。

学系秉承“新医德下心身统一”培养模式,坚持教学与科研并重,注重提升学生的自主学习能力、实践动手能力、人文素养能力、服务社会能力、科研创新能力。

图4 精神医学专业师资队伍建设

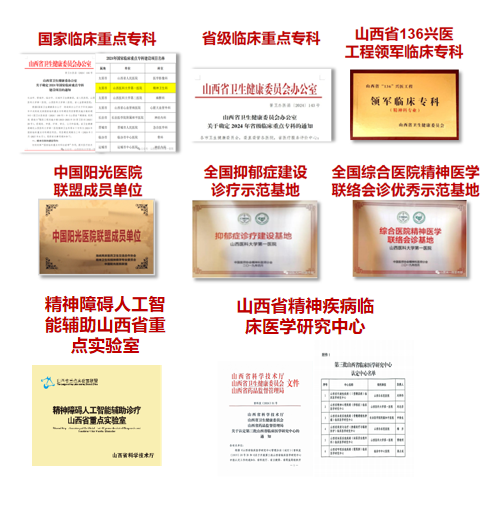

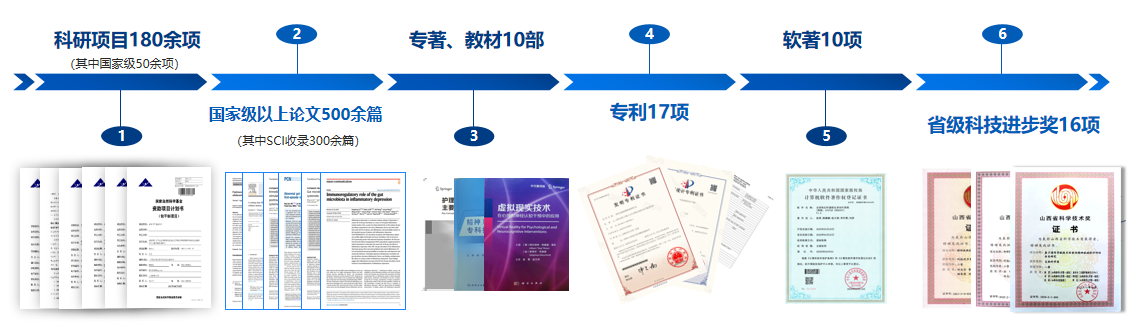

五、科研平台

学系获批国家重点临床专科建设项目、山西省精神疾病临床医学研究中心、精神障碍人工智能辅助诊疗山西省重点实验室等科研平台。近年来,先后承担科研项目180余项,国家级项目50余项。发表国家级以上论文500余篇,其中SCI收录300余篇。出版专著、教材10项;获省部级科技成果奖励16项;获批国家授权专利17项、软件著作权10项;获批山西省科技创新人才团队3个,成为推动学科科研持续发展的核心力量。

图5 精神医学专业科研平台

图6 精神医学专业科研成果

图7 获批山西省科技创新人才团队

图8 实验室建设

六、临床实训基地

学系注重本科生培养质量,现有山西医科大学第一、第二、第三、第五临床医学院、附属精神卫生医院、大同市第六人民医院等教学基地,承担山西医科大学临床医学专业、精神医学专业本科生的见习和生产实习带教任务。依托山西医科大学校本部丰富的教学资源,以及各附属医院的临床、教学与研究平台,开展精神医学专业本科生的理论授课与实践教学,现已毕业本科生453人,在校生160余人。

图9 精神医学专业临床实训基地

七、专业特色

山西医科大学精神医学专业自设立以来,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,立足学校“建设全国一流研究应用型医科大学”的办学定位,始终坚持以立德树人为根本任务,将“心身统一”教育作为专业特色教学,形成了精神医学专业办学特色。

(一)鲜明的培养模式与教育理念

基于“大健康”理念,构建“新医德下心身统一”培养模式,以素质教育为核心,坚持“以素质教育为根本,以教育创新为核心,以专业学习为重点,以社会实践为纽带”的办学理念,将新医德教育知识点纳入教学大纲,注重培养学生高尚医德、人文素养及服务社会能力。

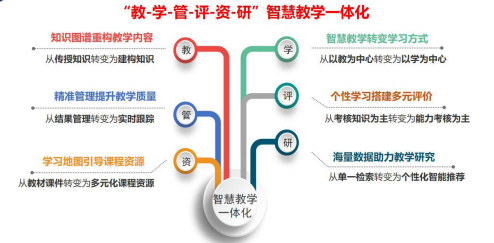

图10 “教-学-管-评-资-研”智慧教学一体化

(二)前沿的学科交叉与科研转化

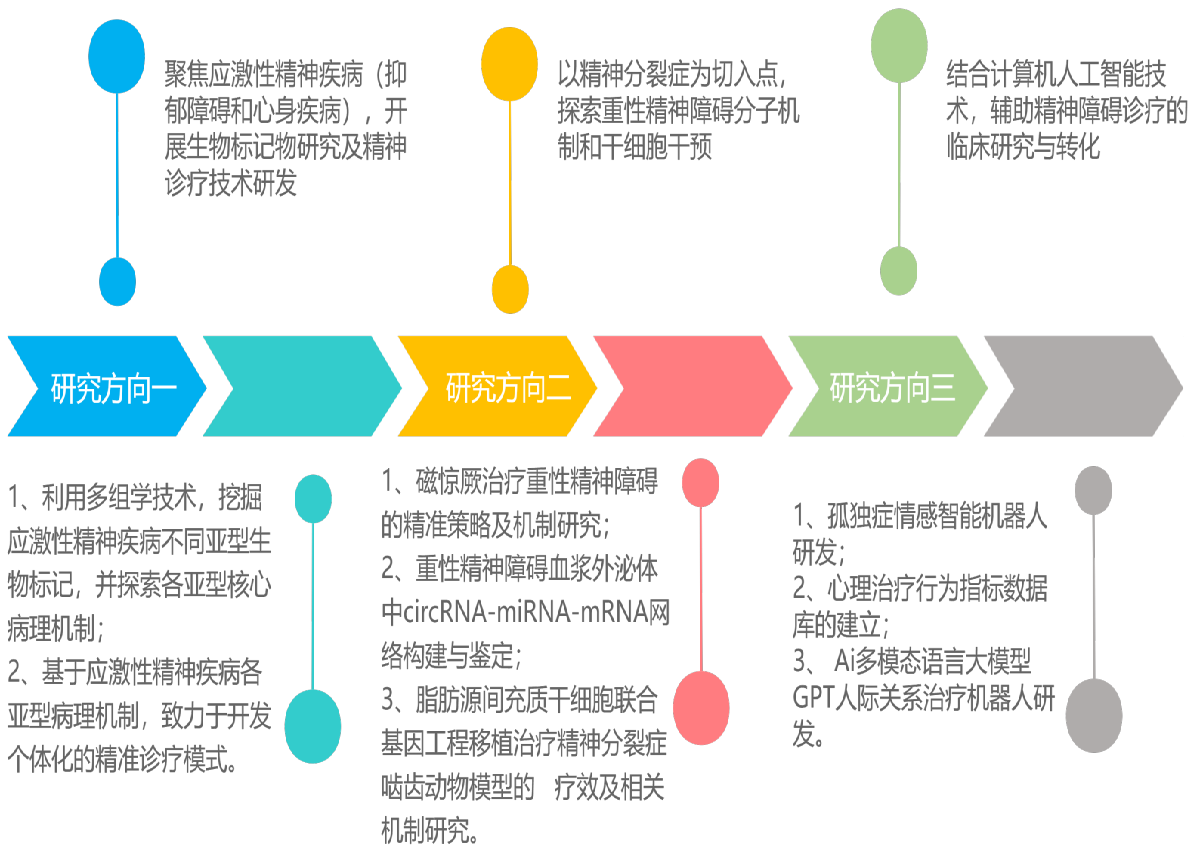

立足国际前沿,不断加强医工结合、医理结合、医文结合,在人工智能和大数据研究方面力求突破。形成抑郁症和心身疾病精准诊疗、重性精神障碍分子机制和干细胞干预、AI辅助精神障碍诊疗等3个国内外有影响力的研究方向,注重科研创新和产学研转化,推动科技成果向教学内容和临床应用转化。

图11 三大国内外有影响力的临床研究方向

(三)完善的课程体系与教学改革

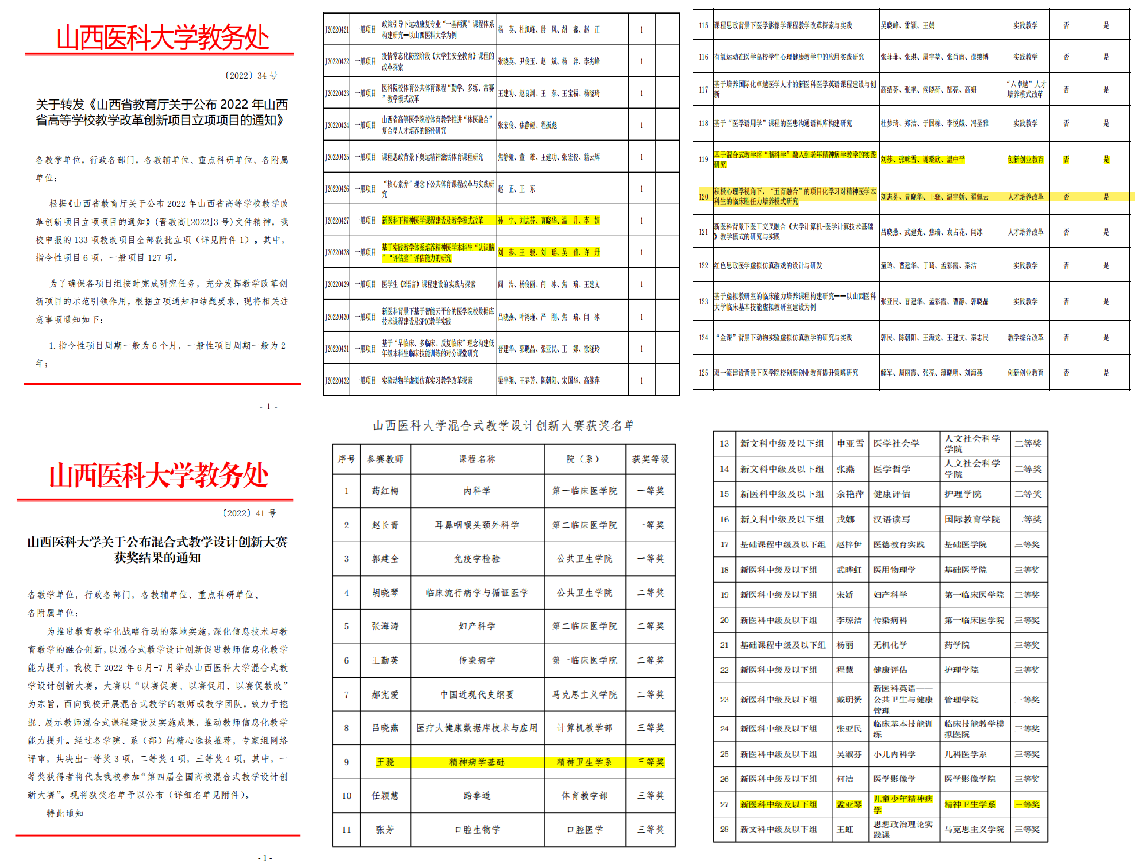

课程体系包括必修课程、选修课程和实践教学环节。必修课程按照临床医学类教育质量国家标准、山西医科大学临床医学类专业课程设置要求而制定。选修课程包括精神医学专业限定选修课程,以及人文、科研思维与能力培养、临床相关课程。实践教学环节在临床情境中进一步夯实理论基础,提升专业技能。开展新形态课程设计与教学模式改革,实现线上线下一体化教学,打造混合金课;推行“ x+PBL”教学方法,以临床问题为起点,运用小组讨论、情景教学等手段激发学习动力,注重理论与实践深度融合。通过集体备课,“周三时间”、“尔雅教学沙龙”等形式,鼓励青年教师开展教学探索与实践,引导教师注重教学质量,以教改促教学,关注和投身教学改革。近年获批6项山西省高等学校教学改革创新项目,4名青年教师获得校级教学竞赛奖项。

图12 完善的课程体系与教学改革

(四)优质的教学资源与平台支撑

拥有1门国家级一流本科课程,多门省级一流认定及建设课程。获批精神障碍人工智能辅助诊疗山西省重点实验室,依托基础、临床、大数据三大平台,探索虚拟现实、机器学习等 AI 技术在教学和诊疗中的应用,教学基地覆盖多家临床医学院和精神卫生机构。

图13 精神医学专业一流本科课程建设情况

(五)突出的实践教学与技能培养

构建多层次、全方位实践教学体系,推动早临床、多临床、反复临床,通过课间见习、小学期特色实践、生产实习后临床技能强化训练等环节,强化临床思维及操作能力培养。学生在全国精神医学专业本科生临床技能竞赛等赛事中表现优异,毕业考核严把理论和技能关。

图14 实践教学与技能培养

(六)显著的行业地位与社会服务

拥有国家临床重点专科建设项目、山西省医学重点学科等多项国家级、省级资质,是全国首批住院医师规范化培训重点专业基地。紧密围绕“健康中国”战略和山西区域社会发展需求,针对老龄化心理关爱、青少年心理健康等地方特色问题提供精准服务,参与社会治理和公共卫生应急体系建设。此外,开展丰富多彩的大学生社团和志愿者活动,弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,荣获“山西省‘三下乡’社会实践优秀团队”称号、第六届中国青年志愿服务项目大赛铜奖和第三届山西省青年志愿服务项目大赛银奖。

图15 精神医学专业特色社会实践活动

立足新的历史方位,精神卫生学系将始终牢记为党育人、为国育才的初心使命,全面贯彻党的教育方针,坚守社会主义办学阵地,把立德树人根本任务贯穿教育教学全过程。以教育教学改革为核心驱动力,严格教学过程质量监控,系统构建“人才培养创新、科研攻关突破、社会服务提质、文化传承赋能”四位一体的发展格局。主动融入高等教育创新发展浪潮,深度对接“双一流”建设战略目标,通过学科交叉融合(医工、医理、医文、医管)与数字化转型(人工智能、大数据技术应用)双向赋能,全面提升办学核心竞争力。致力于培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的“新医德下心身统一”型高层次精神卫生专业人才,为推进健康中国战略实施、满足区域精神卫生服务需求贡献智慧与力量!