一、眼视光学专业概况

(一)发展历程

眼视光学专业是融合医学、生物学、物理光学等多学科知识的综合性学科,既具有鲜明的自然科学特征,又高度契合现代医学与公共健康的发展方向。山西医科大学自2013年创立眼视光学专业,是省内较早设立该类专业的高校之一。2023年学校与爱尔眼科医院集团深化战略合作,联合成立山西医科大学爱尔眼视光学院,专业建设进入全新发展阶段。

(二)学院概况

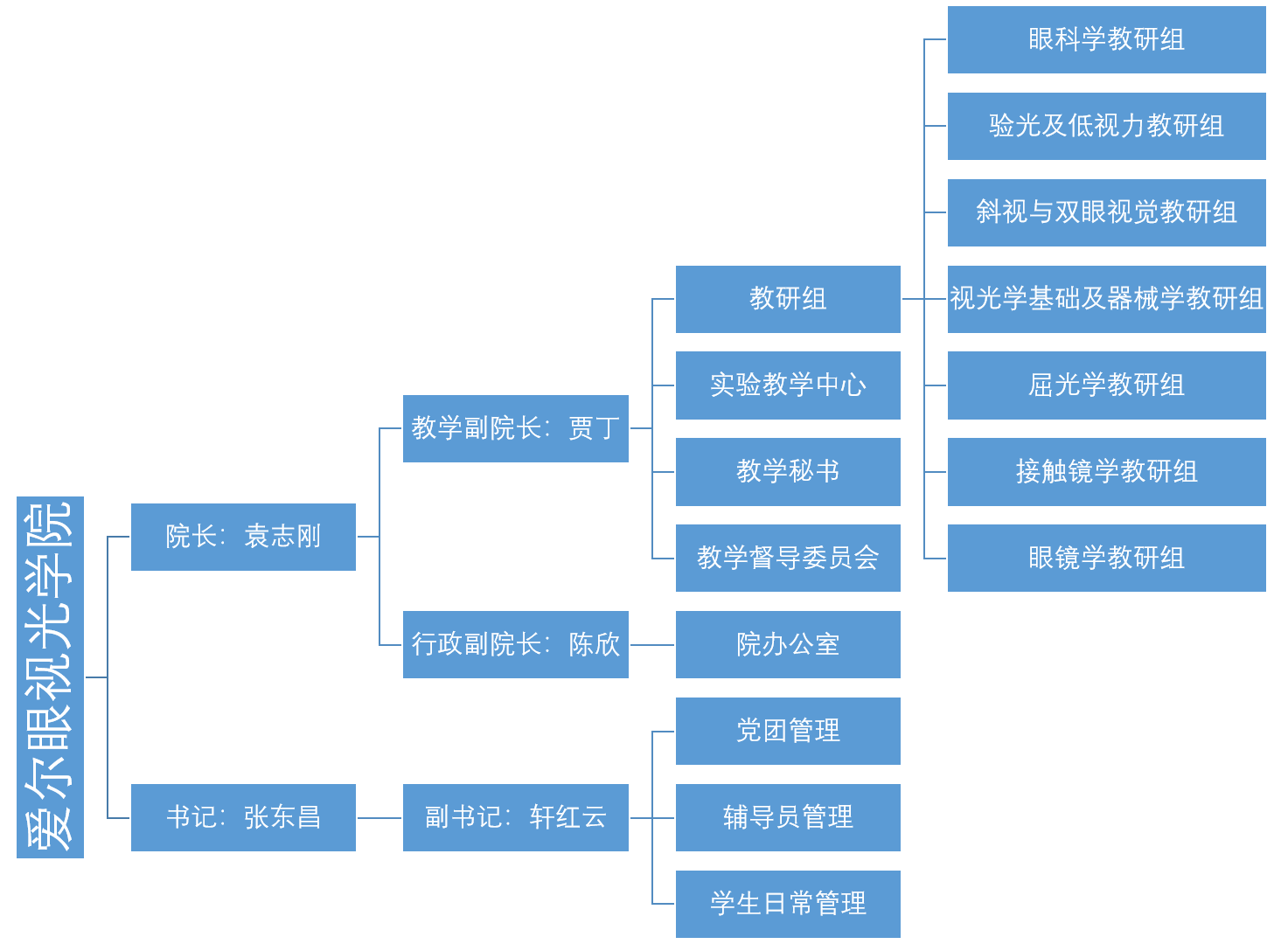

1.组织架构

2.学院概况

目前学院已招收两届本科生,共120名,其中2023级52人,2024级68人。在校生稳步增长,23级学生已完成基础课程学习,进入专业学习阶段。学院现有教师38人,高级职称16人,占比42.1%;博士5人、硕士33人,硕士及以上学历人员占比23.8%。教学与临床平台依托山西爱尔眼科医院,医院床位160张,年门诊量超20万人次,设有完善的实训条件。

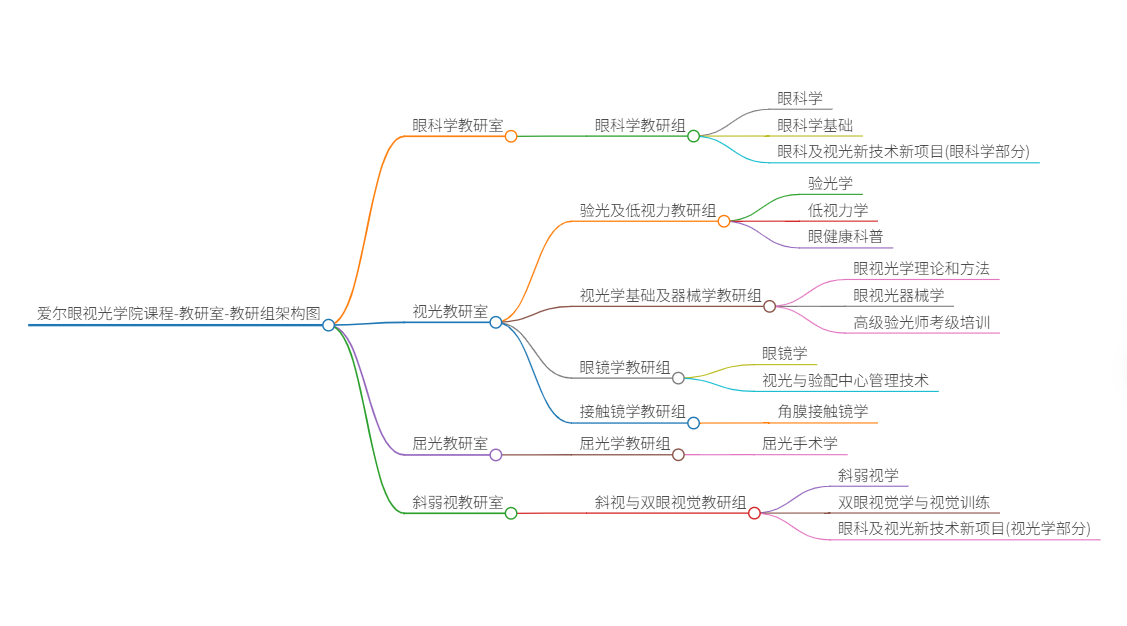

3.教研室

山西医科大学爱尔眼视光学院设有眼科学教研室、视光教研室、屈光教研室、斜弱视教研室4个教研室下设眼科学教研组、验光及低视力教研组、斜视与双眼视觉教研组、视光学基础及器械学教研组、屈光学教研组、接触镜学教研组、眼镜学教研组7个教研组。学院开设眼视光学专业课程14门及多门选修课。专业不断深化教育教学改革,创新人才培养模式,提升人才培养质量,在接下来的专业授课阶段为学生提供优质课程内容。

二、学院发展

学院自成立以来快速发展,在师资与科研方面取得一定成绩。教师团队近五年共发表学术论文19篇,其中SCI收录3篇,中华级期刊3篇,国家级期刊1篇,省级期刊12篇;主持省市级科研项目和爱尔眼科集团项目十余项,涵盖青少年近视防控、眼科基础研究等方向。累计获得国家级实用新型专利十余项。

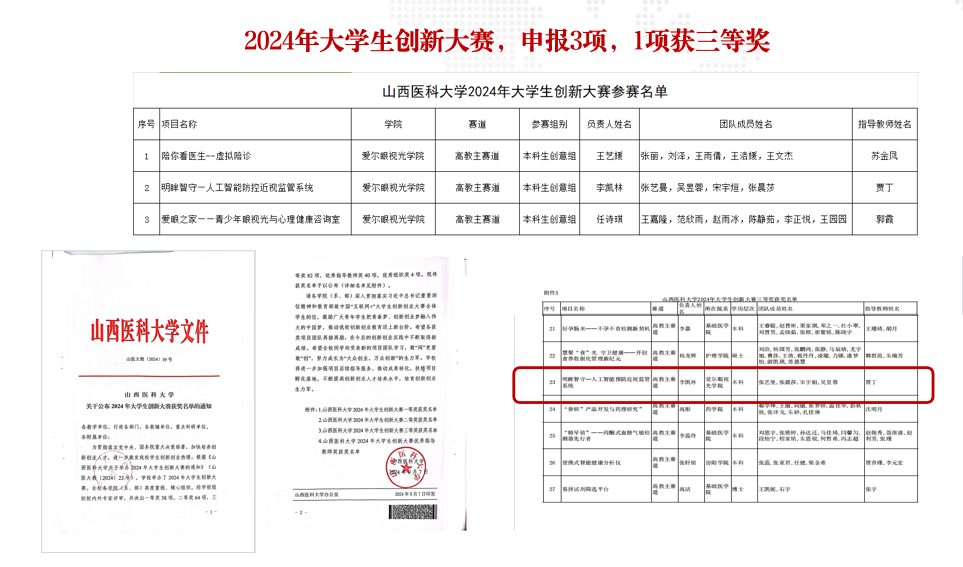

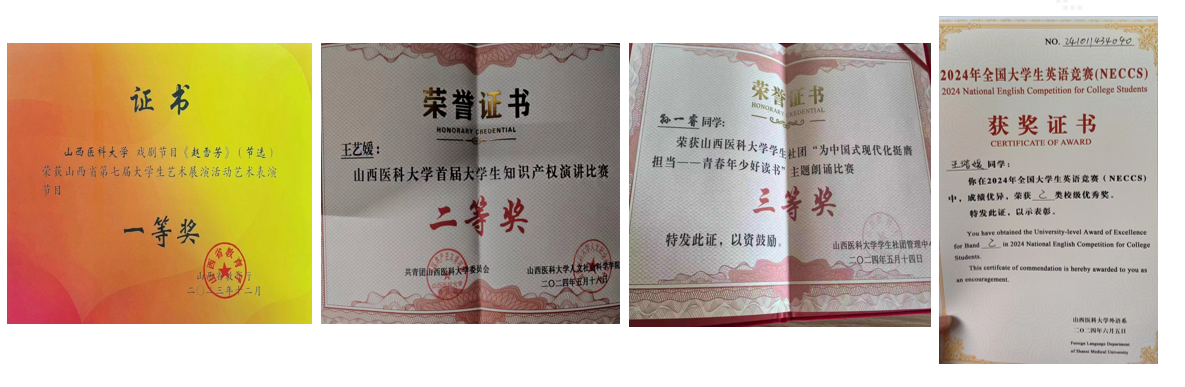

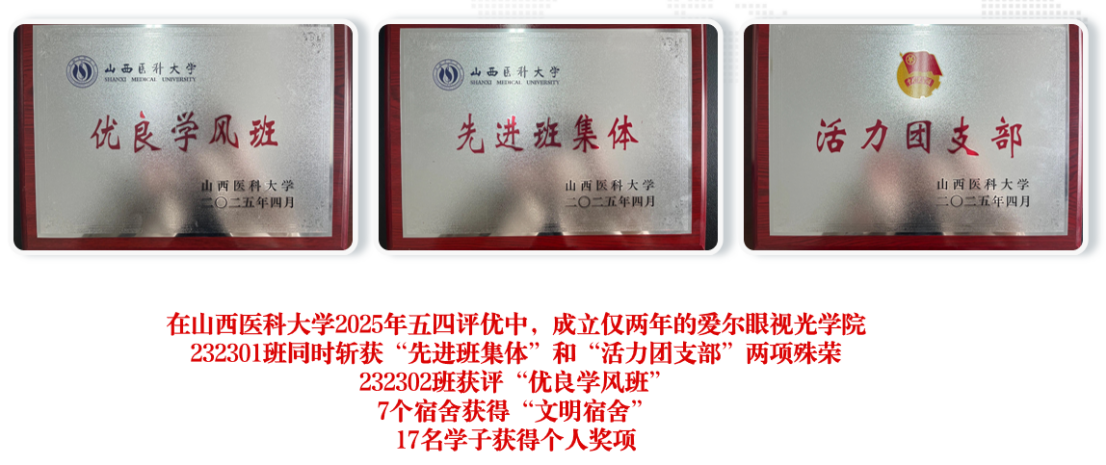

学生在创新创业大赛、全国大学生英语竞赛、山西省临床技能操作比赛等赛事中表现突出,逐步展现出较强的竞争力。

三、专业特色

(一)办学方向与本科地位

学院坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,把思政铸魂贯穿人才培养全过程,构建“全员、全过程、全方位”育人体系;在校党委领导下,以党建引领教学、科研与管理,将课程育人、科研育人与实践育人成效纳入教师评价与考核导向,确保本科教育的政治方向与价值取向始终正确、坚定可依。

(二)培养过程

学院依据国家专业类质量标准,制定“通识+专业+拓展”三级课程体系,实行成果导向(OBE)培养模式。课程结构合理,医学基础、专业核心课程学分占比约65%,注重理论与实践并重。每位学生需完成40周以上临床实习。学院联合爱尔眼科集团致力于实现产教融合的本科视光专业。构建“基础+技能+岗位+创新”四位一体实践体系,与医院、企业共建多个实训基地。在课堂教学中课堂教学中积极推进启发式、OBE、PBL等方法。

(三)教师队伍

学院现有师资 38 人,其中高级职称 16 人,占比 42.1%。医疗团队中主任医师 23 人、副主任医师 66 人,中青年骨干占比高达 92%,体现出一支稳定而充满活力的教学梯队。学历结构方面,博士 5 人、硕士 35 人,硕士及以上学历人员占比达 23.8%,另有本科学历教师49 人,占总人数的 29%,专业背景多样,形成了基础扎实、发展潜力强的教师团队。

(四)学生发展

学院坚持立德树人根本任务,把学生发展作为人才培养的核心目标,注重理想信念教育、学业提升、综合素质培养与个性化发展支持的统筹推进。学院落实“三全育人”要求,依托党团组织活动、思政课程与课程思政建设,强化学生的政治认同与家国情怀。通过“青春心向党”“四史”学习教育、“青春健康行”等系列主题实践活动,引导学生树立正确的世界观、人生观与价值观,形成积极向上的精神风貌。

在学业发展方面,保障学生学业基础扎实、能力训练规范。将通过课程目标达成度分析和过程性考核,全面评估学生的学习成效。自学院成立以来,学生整体课程合格率保持在较高水平;同时将依托省内外爱尔眼科医院平台,学生在临床见习和毕业实习中得到充分训练,逐步实现培养“学以致用”的应用型人才。

在综合素质与第二课堂建设方面,学院强调体育、美育和劳动教育协同发展。学生积极参加校运会、篮球赛、广播操比赛,身体素质持续提升;美育环节融入医学人文课程、摄影展演和艺术社团活动,增强审美情趣与人文素养;劳动教育通过社区义诊、近视防控宣讲和实验室管理等途径落实,培养学生的责任感与服务精神。

在社会实践与志愿服务方面,学院组织“眼健康进校园”“暑期三下乡社会实践”“爱心导诊志愿服务队”等品牌项目,服务基层群众与青少年群体。学生多次在省级及以上竞赛、志愿服务项目评比中获奖,显示了良好的社会适应力与专业服务能力。

四、自评自建工作开展情况

学院全面开展专业自评自建,成立自评工作小组,覆盖课程体系、培养方案、实践教学、实践教学等关键领域。为深入推进专业建设与审核评估,学院成立由院领导牵头的工作专班,明确分工与,强化过程管理与结果导向。重点工作包括:组织多次课程试讲和专家督导,围绕教学目标达成、课程思政融入、课堂组织与考核方式开展现场打磨与闭环整改;定期召开审核评估例会,集中学习专业培养方案和学校自评报告,同步梳理问题清单与任务台账、明确责任人和完成时限,推动各教学环节规范运行与持续改进。

学院教师积极参加学校统一组织的专题培训,通过集中学习和经验交流,不断提升教学理念与课堂掌控能力。全体授课教师根据督导意见和培训要求,持续修改、完善教案和PPT,实现教学文稿与课件的标准化、规范化,确保课程目标、知识点逻辑和思政元素融入的统一性。同时注重提升讲课的专业内涵与教育深度,从内容选择、案例设计、课堂互动等多方面优化教学效果。经过持续打磨,教师队伍的教学素养与课堂感染力得到明显增强,逐步形成了一套“培训—试讲—反馈—整改—提升”的闭环机制,为高质量通过审核评估和长效教学质量保障奠定了坚实基础。在此过程中,学院优化了课程结构,完善了实践教学环节,提升了教师临床与教学结合水平,逐步形成了质量保障与改进的长效机制。