段金菊课题组揭示亚抑菌浓度和耐药突变窗内浓度的环丙沙星诱导对铜绿假单胞菌毒力因子和耐药性的不同影响及rhlR和pqsR基因的表达量与泳动能力存在中等程度的正相关关系

铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa, PA)是一种条件致病菌,常引起严重的急慢性感染。它主要感染免疫缺陷的宿主,如患囊性纤维化肺病、严重烧伤、留置医疗设备等的患者。铜绿假单胞菌引起的急性感染主要包括侵袭、扩散和广泛的组织损伤。在这一阶段,自身产生的毒力因子的活性起重要作用。毒力因子活性越高,感染症状越严重,甚至使感染更难治疗。铜绿假单胞菌在急性感染期产生的毒力因子包括:泳动能力、群集运动、弹性蛋白酶、绿脓菌素、鼠李糖脂等。其中泳动能力可促进铜绿假单胞菌对表面的附着和对宿主其他部位的侵袭,从而使感染部位扩大,感染程度加重。近年来的研究表明,铜绿假单胞菌的某些极性细胞器,包括IV型菌毛、极性菌毛和鞭毛等介导了泳动能力。

铜绿假单胞菌感染可由急性期向慢性期转变。这种转变是细菌细胞生理对外界刺激的反应。在慢性感染阶段,大多数毒力因子活性降低,而采用细菌生物膜生活方式作为毒力因子。生物膜的形成促进了难治性感染和多药耐药的发展。

环丙沙星(CIP)是治疗铜绿假单胞菌感染的重要抗菌药物。已有研究报道,CIP的亚抑菌浓度(sub-MIC)影响铜绿假单胞菌的毒力因子活性和抗性突变体的选择。然而,在敏感铜绿假单胞菌感染的临床治疗中,CIP的治疗浓度往往不是亚抑菌浓度,而是高于最低抑菌浓度(MIC),低于防突变浓度(MPC),即落入耐药突变窗内(MSW)。在这个浓度范围内,可以杀死敏感菌,但也可以选择耐药菌株生长。这可能使治疗更加困难,甚至导致治疗失败。然而,关于耐药突变窗内浓度对毒力因子活性影响的研究较少。因此,我们用耐药突变窗内浓度和亚抑菌浓度的环丙沙星分别诱导铜绿假单胞菌,探讨不同浓度对MIC、泳动能力和生物膜形成的影响。同时有研究表明,急性毒力因子受细菌细胞间通信机制-群体感应系统的调控(quorum sensing system)。因此,我们还探讨了泳动能力与lasI、lasR、rhlI、rhlR和pqsR基因表达的相关性。

该研究的主要发现有:

1.环丙沙星诱导对铜绿假单胞菌最低抑菌浓度的影响。

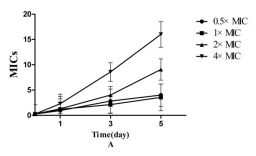

结果表明,在亚抑菌浓度(0.5×MIC)下(图1A),随时间的延长,铜绿假单胞菌对CIP的MIC呈上升趋势(P=0.001)。与亚抑菌浓度(0.5×MIC)相比(图1b),第5天MSW内浓度(1×MIC、2×MIC、4×MIC)能更明显的促进MIC值的增加(P<0.05)。

图1在诱导过程中铜绿假单胞菌对环丙沙星的MIC 值的变化

A:在四种浓度下MIC值的变化趋势。

B:亚抑菌浓度(0.5×MIC)和MSW内浓度(1×MIC、2×MIC、4×MIC)下,MIC值的变化趋势。

Sum:不考虑诱导浓度的影响,MSW内浓度下MIC的均值。

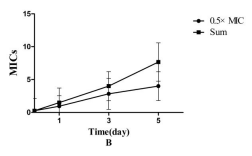

进一步分析发现,在各浓度下(图2),MIC随时间的延长其增量显著增加(P<0.05)。尤其是在4×MIC浓度下的MIC增量高于其余三个浓度下的MIC增量。

图2单效应分析在诱导过程中MIC 的变化

1/0, 3/0, 5/0:在第1、3、5天的MIC值除以原始MIC值,表示第1、3、5天MIC值的增量。

*:在此浓度下,MIC 的增量明显上升(P<0.05)。

#:在第3、5天,不考虑诱导浓度的影响时,MIC值的增量显著增加(P<0.05)。

2.环丙沙星诱导对铜绿假单胞菌泳动能力的影响。

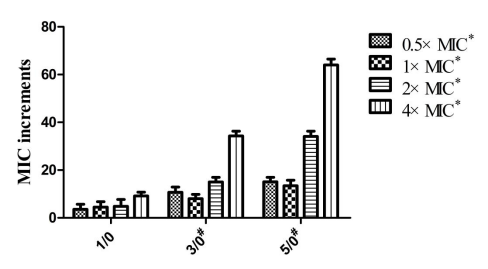

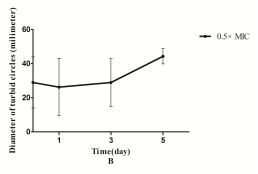

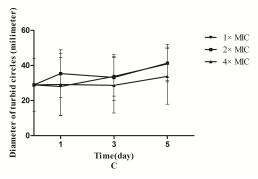

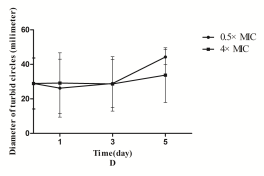

研究结果显示(图3)在亚抑菌浓度下,随诱导时间的延长,泳动能力呈现先抑制后促进的趋势(P<0.05),尤其是第五天。而在耐药突变窗内浓度下,泳动能力呈现持续促进的趋势(P<0.05)。此外,与4×MIC浓度相比(图3D),第5天0.5×MIC对游泳运动的促进作用更明显(P<0.05)

图3环丙沙星诱导对铜绿假单胞菌泳动能力的影响

A:泳动能力变化的整体趋势。

B: 0.5×MIC浓度下,泳动能力的变化趋势。

C: 1×MIC, 2×MIC and 4×MIC ( MSW内浓度)下,泳动能力的变化趋势。

D: 0.5×MIC浓度和MSW内浓度对泳动能力影响的比较。

Sum:不考虑诱导浓度,泳动能力的的均值。

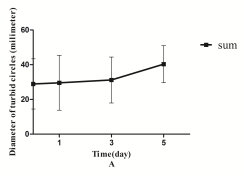

3.环丙沙星诱导对铜绿假单胞菌生物膜的影响。

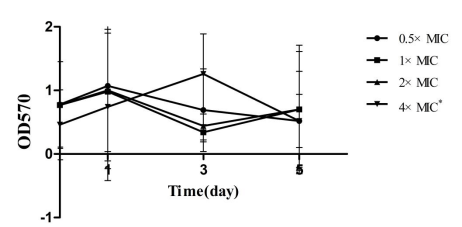

如图4所示,在0.5×MIC浓度下,生物膜形成能力随时间的变化趋势无统计学差异(P>0.05)。即在0.5×MIC浓度下,CIP诱导对生物膜形成能力的影响随时间变化不明显。但我们仍然可以发现,在第一天,生物膜的形成能力得到了促进。而在第三天和第五天,生物膜形成能力则被持续抑制。

进一步分析表明,在4×MIC浓度下,CIP诱导对生物膜形成能力的影响随时间的变化有显著性差异(P<0.05)。在此浓度下,生物膜形成能力在第3天被明显促进,而在第5天又恢复到较低水平。

图4环丙沙星诱导对铜绿假单胞菌生物膜形成的影响。

*:在此浓度下,随时间的延长,生物膜形成能力被显著促进(P<0.05)。

4.环丙沙星诱导对铜绿假单胞菌群体感应系统基因的影响。

如表1、2所示,在亚抑菌浓度下,CIP诱导对各基因表达量的影响随时间变化不显著(P>0.05),但仍有上升的趋势。在1×MIC、2×MIC、4×MIC浓度下,各基因的表达量随时间相同程度的上调。

表1 亚抑菌浓度下环丙沙星诱导对基因表达量变化的影响

Concentration (µg/ml) |

Gene |

Time(day) |

Sum |

1 |

3 |

5 |

0.5×MIC |

lasI |

1.06±0.58 |

1.36±0.88 |

1.10±0.83 |

1.17±0.71 |

lasR |

0.89±0.29 |

1.30±1.16 |

1.10±1.22 |

1.10±0.91 |

rhlI |

0.87±0.57 |

1.05±0.86 |

0.96±0.99 |

0.96±0.75 |

rhlR |

1.24±1.78 |

2.48±2.54 |

2.08±1.51 |

1.93±1.88 |

pqsR |

0.80±0.40 |

0.97±0.30 |

1.40±1.02 |

1.06±0.65 |

表2 亚抑菌浓度下环丙沙星诱导对基因表达量变化的影响

Concentration (µg/ml) |

Gene |

Time(day) |

Sum |

1 |

3 |

5 |

1×MIC |

lasI |

0.83±0.33 |

1.50±0.60 |

1.21±0.43 |

1.18±0.51 |

lasR |

0.58±0.20 |

1.28±1.15 |

1.06±0.96 |

0.97±0.85 |

rhlI |

0.70±0.23 |

1.26±0.83 |

1.18±0.56 |

1.05±0.60 |

rhlR |

1.04±0.88 |

1.45±0.57 |

3.58±4.26 |

2.02±2.56 |

pqsR |

0.78±0.66 |

1.28±0.65 |

1.19±0.95 |

1.09±0.73 |

2×MIC |

lasI |

0.66±0.31 |

1.70±1.03 |

1.61±1.37 |

1.32±1.03 |

lasR |

0.64±0.24 |

1.46±0.92 |

2.17±2.52 |

1.42±1.55 |

rhlI |

0.47±0.41 |

1.46±1.23 |

1.45±1.49 |

1.13±1.14 |

rhlR |

1.71±2.45 |

2.94±2.48 |

3.74±5.45 |

2.79±3.49 |

pqsR |

0.72±0.34 |

1.09±0.76 |

1.71±2.30 |

1.17±1.35 |

4×MIC |

lasI |

0.71±0.24 |

1.19±0.46 |

2.09±1.18 |

1.33±0.90 |

lasR |

0.74±0.27 |

1.21±0.68 |

2.05±1.48 |

1.34±1.03 |

rhlI |

0.66±0.25 |

0.92±0.37 |

1.81±1.34 |

1.13±0.90 |

rhlR |

1.13±0.70 |

2.85±2.33 |

2.61±0.87 |

2.20±1.57 |

pqsR |

0.72±0.54 |

0.83±0.72 |

1.85±1.77 |

1.13±1.16 |

Sum# |

lasI* |

0.73±0.28 |

1.46±0.70 |

1.64±1.04 |

1.42±1.31 |

lasR* |

0.65±0.29 |

1.32±0.85 |

1.76±1.69 |

rhlI* |

0.61±0.30 |

1.21±0.83 |

1.48±1.12 |

rhlR |

1.29±1.44 |

2.41±1.94 |

3.31±3.68 |

pqsR |

0.74±0.48 |

1.07±0.67 |

1.58±1.62 |

四种浓度下lasI、lasR、rhlI、rhlR和pqsR基因表达与泳动能力的相关性结果见表3。在亚抑菌浓度下,rhlR和pqsR基因表达与泳动能力的促进呈中等水平正相关关系(P<0.05, r=0.788, P<0.05, r=0.652)。

表3 不同浓度下基因表达量与泳动能力的相关性

Phenotype |

Concentration (µg/ml) |

Correlation |

Insignificant negative correlation |

Insignificant positive correlation |

Low level positive correlation (0.3≤|r|<0.5) |

Middle level positive correlation (0.5≤|r|<0.8) |

Swimming motility |

sub-MIC |

— |

lasI, lasR, rhlI |

— |

rhlR. pqsR |

MSW |

lasI, rhlR. pqsR |

lasR, rhlI |

— |

— |

r:相关系数

独特的诱导方案以及特别的统计方法(重复测量方差分析),使得本研究结果更加可信。同时,本研究所得结果对临床建立合理使用抗菌药物治疗铜绿假单胞菌的感染以及控制铜绿假单胞菌对环丙沙星的耐药性具有重要的参考价值。

山西医科大学药学院史楠为本文第一作者,山西医科大学第二医院药学部副主任段金菊为本文通信作者。本项目得到山西省科技厅省自然科学基金的支持。