标题:The spatial transcriptomic landscape of the healing mouse intestine following damage

DOI(url): 10.1038/s41467-022-28497-0

杂志及年限:Nature Communications. 2022 Feb 11

文献概述

肠屏障是由复杂的细胞网络组成,并且在结构上是高度划分的。然而,转录活动是如何在空间上组织起来的,以及它如何适应基本的生物过程(如组织再生),在很大程度上仍未得到探索。作者通过空间转录组来定义在稳态和肠损伤修复过程中的空间转录组景观。在稳态条件下,作者展示了以前未被发现的在黏膜愈合过程中发生显著变化的结肠分子区域化。在该区域,确定了空间组织的转录程序,定义了黏膜愈合区域。并且发现了p53活性降低以及增殖上皮干细胞增加的区域。最后,绘制了与人类疾病相关的转录组学模块。总的来说,作者提供了一个公开的资源,定义了黏膜愈合过程中结肠转录组区域化的原则,以及一个开发和推进进一步假设的框架。

研究结果

结果一:空间转录组显示稳定状态下小鼠结肠上皮有明显的分子区域化

对原始野生型的小鼠的肠进行了空间转录组测序(fig1),过滤后一共得到2604个spots,平均每个spots包括4125个基因。作者使用NNMF对空间组数据进行解卷积,并选择3个特征进行重新分析,将小鼠结肠分为3个基础的转录组结构(fig1b,c),分别用NNMF_1,NNMF_2,NNMF_3表示。使用数字技术展开结肠(fig1e),沿着近端-远端(proximal-distal)、浆膜-腔(serosa-luminal)坐标轴可视化3个分子区域。识别了3个分子区域的特征基因(fig1f),并通过qPCR进行了验证(fig1g)。进一步使用NNMF分析数据的变异来源,识别了在结肠特定区室中差异表达的基因(fig 1h)。

NNMF_3:小肠上皮细胞(intestinal epithelial cells,IEC)

NNMF_2:固有层(lamina propria,LP)和小肠上皮的混合

NNMF_1:muscle

总之,通过空间转录组手段可以在稳定状态的结肠中鉴定出以前未被发现的结肠分子区室化水平。

结果二:小鼠结肠中淋巴滤泡、B细胞相关和肠神经系统特征的鉴定和区域分布

factor 1n,3n,9n富集到了B细胞相关基因(fig2 a,b)。将factor映射到空间组织上,发现factor 1n,3n的结构类似于淋巴样结构(淋巴滤泡(ILF)和/或隐斑(CP)),factor 9n定义了LP结构并高表达浆细胞(plasma cells)相关基因。factor 6n富集了肠神经系统(ENS)相关基因,且基因位于肌肉区域。

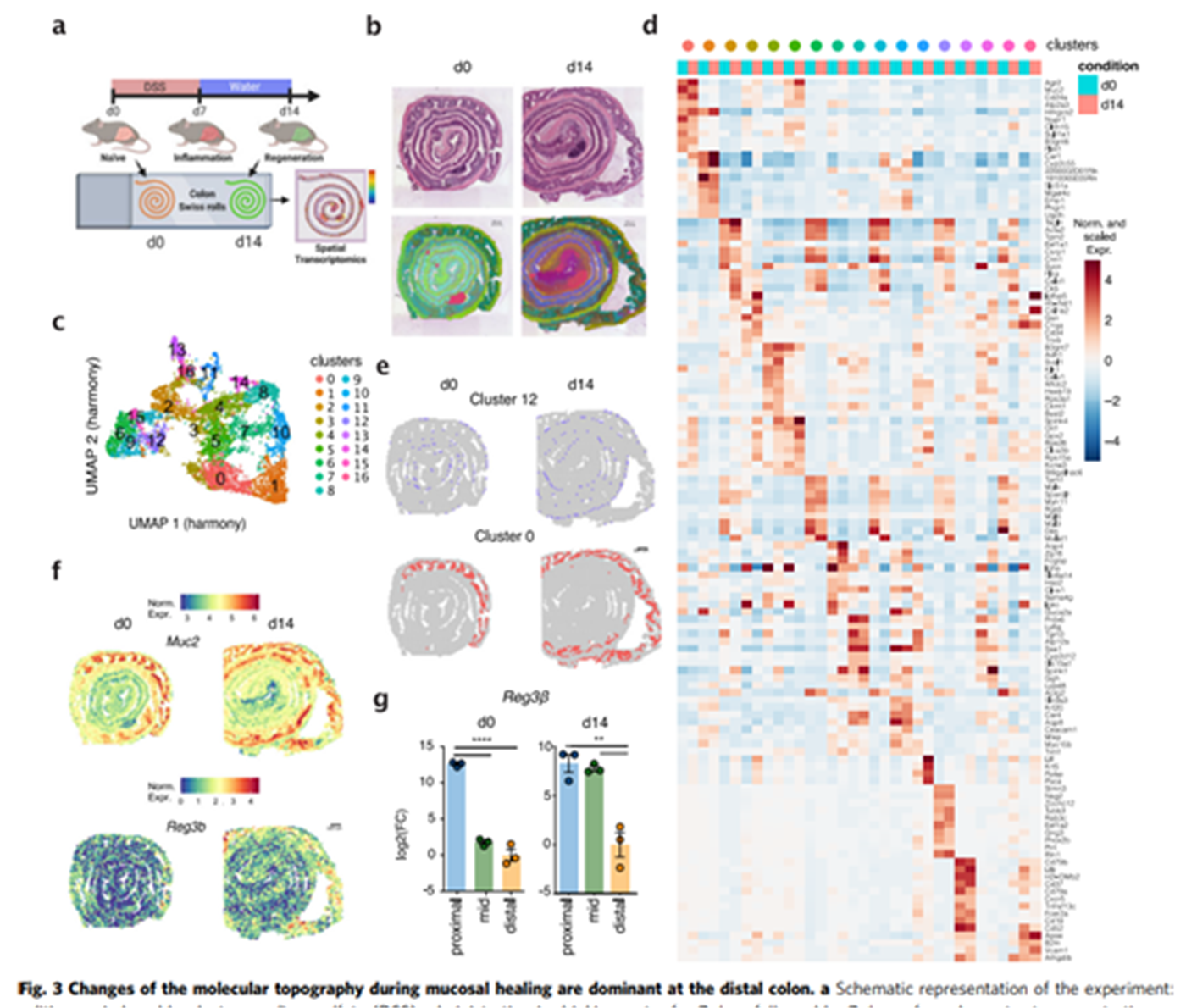

结果三:肠黏膜愈合中的分子图谱

在饮用水中加入右旋糖酐硫酸钠(DSS) 7天,然后加入常规水7天,以促进组织修复,诱导结肠炎。使用Visium 10X技术对来自野生型原始小鼠的结肠组织(d0)和结肠再生小鼠的结肠组织(d14)进行空间转录组测序(fig3 a,b)。对d0和d14的小鼠空间数据进行整合(fig 3c),并展示不同cluster下标记基因在d0和d14样本中的表达热图(fig 3d)。发现cluster0位于结肠近端,但cluster0的标记基因在黏膜愈合过程中呈现向结肠中部扩展的趋势,说明在黏膜愈合过程中出现了不同的分子标志物(fig 3e,f,g)。

结果四:非负矩阵因子分解揭示了在肠黏膜损伤修复过程中的8种不同分子模式

虽然在d0和d14中整体cluster分布是一致的,但cluster3,11,13,16在d14中明显富集。为了可视化黏膜愈合过程中结肠的空间转录组的改变,使用NNMF将d0和d14数据集联合分解为20个因子。其中有8个因子的基因只在d14中表达(fig 4a,b,c)。并且着重分析了互相接近且在黏膜修复中显著富集的因子5,7,14,20参与的功能(fig 4d,e)。

结果五:黏膜愈合过程中通路特异的空间模式

为了能够使用信号通路的活性解释前面通过NNMF识别的空间组织转录程序(即fig 4的因子),作者借助PROGENy对空间转录谱进行通路分析。因子与通路活性之间的相关性矩阵发现,炎症/急性损伤相关通路(Androgen, JAK-STAT, NFkB, TNFα, p53, Hypoxia and Trail)与损伤的远端上皮因子(factor 7,10,14,20)和近端上皮因子(factor 11,19)相关;而正常调节促再生/组织重塑过程相关通路(TGFβ, Wnt, PI3K, Estrogen and EGFR)与定义受损上皮下组织的因子(factor 5,17)、肌肉层(factor 2,6,12)和淋巴滤泡(factor 9)相关。并且在黏膜愈合过程中存在共享和互补的通路活性(fig 5d,e)。p53在损伤区域的活性更低(fig 5f ii),且与隐窝共定位。计算增殖干细胞的标志基因集在空间spot中的得分,发现得分高的主要位于p53活性低的区域(fig 5g),显示呈现负相关(fig 5h)。

结果六:整合人类数据与小鼠空间转录组数据

将公共数据库中发表的人类单细胞类群映射到小鼠空间转录组中。作者观察到人类细胞类型和不同小鼠ST因子之间的相关性(图6b),表明人类细胞特征在小鼠结肠中的特异性定位。这些结果提供了概念验证并支持结肠组织内的空间分布原则在物种之间似乎是保守的这一概念,强调小鼠S作为探索和转化组织内细胞/基因分布模式的有价值的平台。

结果七:与临床相关的转录组特征映射到小鼠空间转录组

为了识别是否不同的时间调节过程(即module)在组织的特定区域富集,作者利用了他们在DSS诱导的结肠炎模型中在急性上皮损伤和恢复阶段收集的结肠组织RNAseq数据集。在这项研究中,确定了显示特征表达模式的基因组(module),其中module1在急性/炎症期上调,module6在结肠炎的恢复阶段上调。作者计算了module与ST因子之间的相关性(fig7 a,b)。m1与因子9相关,主要定位于淋巴滤泡和d14中的受损区域(fig 7c);m6与因子15相关,它们的表达分布在神经元体所在的黏膜下层/肌层。之前的研究表明UC1和UC2是IBD患者的两个亚组,其病理疾病严重程度相当,但本质不同。为了进一步了解UC1和UC2患者中差异表达基因的空间分布,作者将UC1和UC2患者中上调的所有基因都映射到结肠ST上(fig 7e)。发现UC2患者的基因在结肠中均匀表达,UC主要在d14损伤修复区域。

UC:溃疡性结肠炎

IBD:炎症性肠病

将富集人类IBD风险基因的cluster3定位到小鼠ST上,观察到主要富集在淋巴滤泡区域(fig 7f),且显著富集在ST因子9(fig 7g)。总之,这一分析揭示了人类IBD风险基因的一个亚群在小鼠结肠中空间性地同时表达。他们的特异性表达模式提示,在制定IBD患者异常免疫激活的治疗策略时,结肠组织淋巴滤泡可能是潜在的靶点。

总结:本文的研究提供的证据表明ST可用于映射临床相关基因和通路。

转载自公众号《生信技能树》,如有侵权,请联系删除。