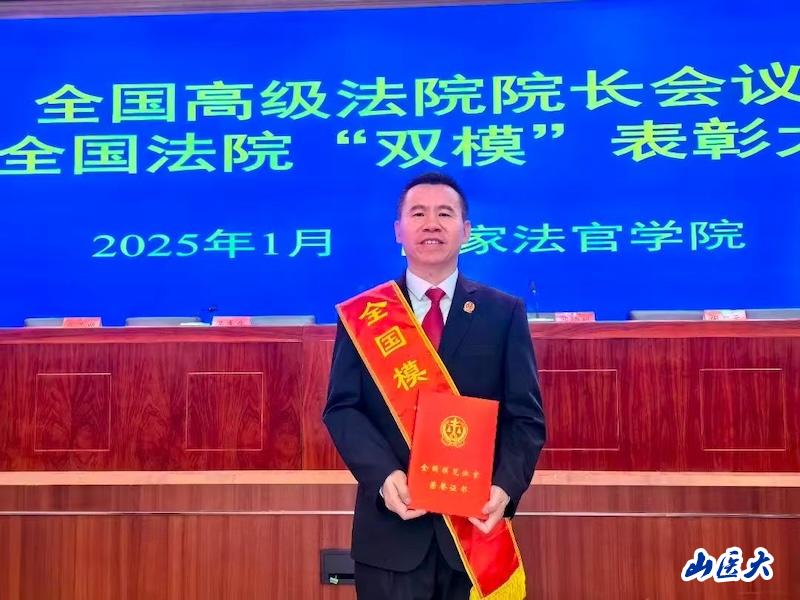

从法医到法官的成长之路——记我校法医学院2004届毕业生、“全国模范法官”杨学武

稿件来源:法医学院 发布时间:2025-09-25 点击次数:

2025年1月13日下午,全国高级法院院长会议暨全国法院“双模”表彰大会在国家法官学院召开。我校法医学院2004届毕业生、介休市人民法院副院长杨学武被人力资源社会保障部、最高人民法院授予“全国模范法官”荣誉称号。这是我国法官中最高的个人荣誉,每个省只有1-2名,得到这一荣誉非常不易。当我得知这个消息后,非常高兴,我为我的学生感到骄傲。杨学武同学是2004年我在法医学院担任院党委书记时向介休市人民法院推荐入职法医的,没想到二十一年后,他在法官工作岗位上取得如此巨大的成绩。他是如何从一名法医变成一名模范法官的,我很想知道。带着这个问题,我于2025年6月7日从太原出发,专程去介休采访了他和他的家人及同事,想通过了解他的成长过程,为在校的大学生们的成长和发展提供一些经验和参考。

破茧 从法医到法官的成长

2004年,杨学武带着对医学和正义的追求,从山西医科大学法医学院毕业,踏入介休市人民法院鉴定中心,成为一名法医。每天与伤情鉴定打交道,在法院的工作环境里,他每天耳濡目染身边法官同事惩治犯罪、化解纠纷的威严身影,法治的种子开始生根发芽,希望有一天自己也能身披法袍、敲响公平正义的法槌。于是,他凭借顽强的毅力和对法律的热爱,开启了艰苦的法律自学之路。

作为一个非法律专业毕业的学生,学习的难度可想而知,在自学的日子里,无数个夜晚,当别人在休闲娱乐时,杨学武却沉浸在厚厚的法律书籍中。遇到晦涩难懂的法律条文,他反复研读,查阅各种资料,直到完全理解。终于在2006年他成功通过被称为“天下第一考”的国家司法考试;2010年他成功通过山西省公务员招录考试。在2012年他如愿以偿地走上了审判岗位,成为一名法官。这一转变,是他职业生涯的重要节点,也是他为追求更高司法理想迈出的坚实一步。

扎根:基层法庭里的八年坚守

初任法官的杨学武主动选择了一条少有人走的路——前往离介休市区二十多里的义棠人民法庭。“很多同事因条件艰苦不愿去基层,但杨学武在那里一待就是八年!”在派出法庭,杨学武面对的绝大多数是婚姻家庭、人身损害、土地承包等民生案件。这些看似“小案”的背后,往往是盘根错节的情感纠葛和世代积怨。

八年间,杨学武把法律语言转化为家常土话,在田间地头了解民情,在农家小院化解矛盾。他连续十多年被介休法院评为“办案能手”,被晋中中院五次表彰为“调解能手”。

在杨学武看来,办案的关键在于“读懂民心”,“要搞明白当事人真正在意的、想要的是什么,真正做到精准办案,避免‘程序空转’,力争‘药到病除’。这种办案理念源于他对法官职业的独特理解。作为农民的儿子,杨学武深知“饿死不偷窃,屈死不告状”的民间心态。他常对同事说:“老百姓但凡有一点办法,都不愿意来法院。我们办的不仅仅是一件案子,而是别人的人生。”

攻坚:啃下法治“硬骨头”

2021年,一起历时七年的继承纠纷案摆到已是审判委员会专职委员的杨学武面前。案件历经四级法院、八次诉讼程序,两位古稀老人势同水火。“单纯就案办案,肯定案结事不了。”杨学武没有简单下达一纸裁定,而是三番五次前往当事人居住地走访调查。在与街坊邻居的闲谈中,他摸清了案件症结——继承房屋无法确定四至范围。最终,通过耐心沟通,杨学武促成一方放弃房屋继承权、获得补偿款的和解方案。当两位老人冰释前嫌时,热泪盈眶地向杨学武竖起大拇指。

2022年,一起由工程建设引发的迁坟纠纷成了当地多部门的攻坚“难题”。一边是群众信奉的民间惯例,一边是法律追求的公平正义,办案的天平如何平衡?承办该案初始,杨学武多次走访守护祖坟的被告,都吃了闭门羹。执著的他便隔着院门释法明理。为打破困局,他邀请被告的老熟人从中斡旋,终于促使被告的态度从“法官追着找”。成功的了解了此案。 “案结事了从来都不是选择题,而是必答题。”杨学武这样解释他的坚持。

创新:道交改革的“开路先锋”

2018年,晋中市人民法院系统开展“道交一体化”改革试点。面对案多人少、无章可循的困境,杨学武建立完整规范的道交案件诉前调解流程,设立调解台账,完善诉调对接流程。

他大胆实施案件繁简分流,建立道交案件“速裁”机制,创新适用表格式裁判文书,实现“简案快办”。这些文书后来成为晋中市人民法院系统的规范文本。

针对“人伤黄牛”“车损黄牛”扰乱保险市场的乱象,杨学武推出两项关键举措:向当事人宣讲“黄牛”代理危害,在车损案件中推行阳光拆检。这些措施有效切断了黄牛的利益链条,介休市的法院道交案件收案量特别是车损涉案数量明显下降。

温情:百姓心中的“自家人”

2022年,一起涉及缅甸无户籍妇女的特殊案件引发关注。缅甸妇女蒋某(化名)驾驶的电动车溜车撞伤老人侯某后拒赔,侯某儿子当街焚车泄愤,事件持续发酵。

杨学武巧妙运用法医专业背景,为综治部门提供专业建议,协助调解员促成分期赔偿协议,并通过司法确认赋予协议强制执行力。案件圆满化解后,律师感叹:“杨法官确实是一名真正为老百姓办事的好法官。”更令人动容的是,许多已结案的当事人成了杨学武的“信用担保人”。“有时遇到新案当事人的不理解,总有老当事人主动替我作保。”说起这些,杨学武眼中闪着温暖的光。

杨学武把“明责于心、持中守正”作为自己的工作原则,靠着精益求精的专业素养评判曲直、定纷止争;以司法为民的同理之心感同身受、传递温情。无论遇到多么复杂的案件,多么矛盾尖锐的纠纷,多么难缠不解的当事人,他始终牢记着自己跻身法官队伍时的初心——为了人民的公平正义。他时刻牢记,自己是农民的儿子,是人民的法官。

传承:法治路上的“守心人”

如今已是副院长的杨学武,办案比例仍保持在70%-100%。书房里,法律专著旁摆放着心理学书籍和乡村小说。“想办好案,就要活到老学到老。读人文小说能了解风土人情,在办案中找到最优解。”家人眼中的杨学武则是另一番模样。妻子说:“一干起工作,他的眼里都在放光。”女儿在日记里写道:“爸爸是个‘爱管闲事’的人。”国庆假期全家计划出游时,杨学武听说已结案当事人因赔偿款未到位无力支付医疗费,立即协调解决。女儿最终在日记里自豪地补上一句:“我真为‘爱管闲事’的爸爸感到自豪!”

杨学武的书架上,一排褪色的笔记本记录着2446件案件的办案心得。女儿送的手工卡片夹在其中一页:“爸爸是‘爱管闲事’的法官”。法院年轻干警常看到他在调解室与当事人围坐喝茶的场景——那是他将法庭变成“说理堂”的秘诀。“司法审判工作就是一次‘守心’的旅程”,杨学武这样定义自己的职业,“‘心’是为民心、公正心、同理心、求知心……而‘守’是日复一日、每分每秒地尽忠职守。”

从事法律工作20年来,他守初心、重实干,长期坚守在派出法庭,历任法医、书记员、审判员、庭长、审判委员会专职委员。因办案业绩突出,2021年,被山西省高级人民法院荣记二等功一次,被山西省人力资源和社会保障厅、山西省高级人民法院表彰为“山西省优秀法官”;2022年,被最高人民法院授予“全国优秀法官”称号;2024年11月,被人力资源社会保障部、最高人民法院评为“全国模范法官”。

从法医学专业的学生,到“全国模范法官”,杨学武的每一步都走得坚定而有力。他的成功,离不开母校山西医科大学的培养,也离不开他自身对知识的不断追求、对正义的执着坚守。他的故事,激励着更多的法医学子和法律人,在追求公平正义的道路上奋勇前行。在未来的日子里,相信杨学武将继续在司法领域发光发热,为维护社会公平正义、保障人民群众合法权益贡献自己的力量。

(图文/张敦平)

复审复校:孙俊红

终审终校:侯小宝