非人灵长类实验动物

非人灵长类动物作为人类“近亲”,在医学研究中扮演着重要角色。它们帮助我们解开了许多科学难题,不仅是我们医学研究中的宝贵资源,也是我们探索生命奥秘的伙伴。

非人灵长类动物概况

1、定义

指除人类以外的灵长类动物,属于哺乳纲、灵长目。灵长目下分猿猴亚目和猿亚目。猿亚目按分布规律可分为新大陆猴和旧大陆猴两类。

全世界目前生存有16科74属423种658亚种的非人灵长类动物,遍布于全球92个国家和地区。

中国非人灵长类动物分布有4科8属24种共45亚种,约为世界非人灵长类物种的10%,是世界上少数几个灵长类动物分布十分丰富的国家之一。

2、分类

非人灵长类动物(Non-Human Primates, NHPs)指除人类以外的灵长类动物,属于哺乳纲、灵长目。灵长目下分猿猴亚目和猿亚目。猿亚目按分布规律可分为新大陆猴和旧大陆猴两类。

3、分布

全世界目前有16科74属423种658种/亚种的非人灵长类动物,遍布于全球92个国家和地区,主要分布在巴西、马达加斯加、印度尼西亚、刚果、中国、秘鲁、喀麦隆、坦桑尼亚、哥伦比亚、马来西亚、印度等地。中国非人灵长类动物分布有4科8属24种共45亚种,约为世界非人灵长类物种的10%,是世界上少数几个灵长类动物分布十分丰富的国家之一。我国常用的非人灵长类实验动物有:猕猴、食蟹猴、藏酋猴、平顶猴、普通狨猴、红面猴、非洲绿猴等。其中以猕猴和食蟹猴数量最多最为常用。(数据信息来源于四川省实验动物资源共享与服务平台)

在国家非灵长类实验动物资源库(https://nhp.kiz.ac.cn/)官方平台可以检索到关于一些常用非灵长类动物的样本信息,以及建立好的疾病动物模型数据信息。

我国常用的非人灵长类实验动物有:猕猴、食蟹猴、藏酋猴、平顶猴、普通狨猴、红面猴、非洲绿猴等。其中以猕猴和食蟹猴的数量最多最为常用。

生物学特性

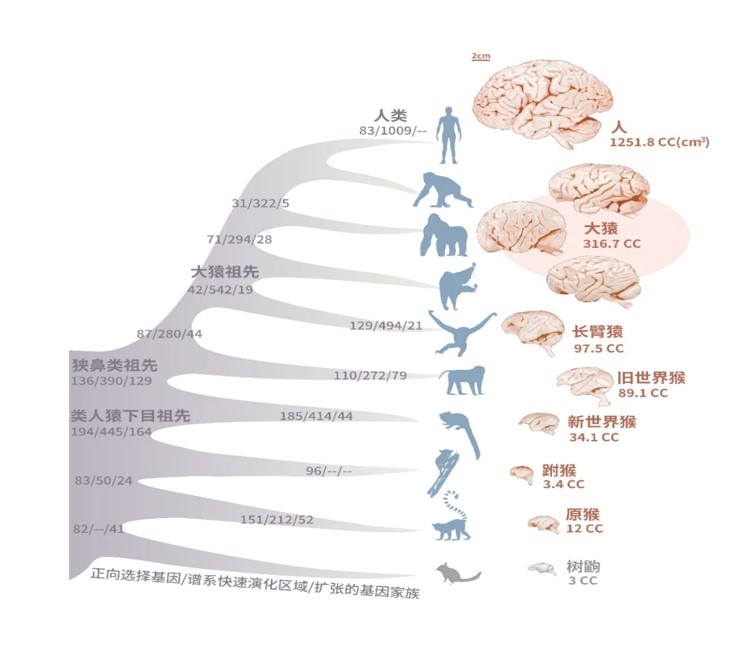

非人灵长类实验动物是人类近亲,与人类的遗传物质有75%~98.5%的同源性,其疾病发展过程、临床症状及发病机制与人类也具有相似性。在组织结构、神经系统、生理和代谢功能等生物学特征方面也同人类相似,并且具有高级视觉系统。

1.猴为杂食性动物。

2.有较发达的智力和神经控制。能用手操纵工具。

3.具有一般哺乳动物的共同特征。

4.不能体内合成Vc,需从食物中摄取。

5.两颊有颊囊,可贮存食物。

6.血型分两类。一类同人的A、B、O和Rh型相同,另一类是猕猴属特有的。

7.性成熟雄性3岁,雌性2岁,性周期28(21~35)天。适配年龄,雄性4.5岁,雌性3.5岁,寿命为20~30年。染色体21对。

因此,理论上来讲,相比其他实验动物,非人灵长类实验动物模型在解决人类疾病,特别是脑功能相关疾病的发病机理、疾病防治、药物有效性和安全性评价等方面都具有独特优势。

在生物医学中的应用

非人灵长类动物作为人的替身,在医学研究中扮演着重要角色,它们帮助我们解开了许多科学难题。在阐明灵长类社会演化、神经退行性疾病、肿瘤、埃博拉等领域的疾病机理,预防诊断,药物治疗有效性和安全性方面都具有重大意义。

1、灵长类社会演化之谜

灵长类动物具有复杂而多样的社会结构,是什么样的驱动力塑造了这种差异?《科学》(Science)杂志同期发表了西北大学金丝猴研究团队最新研究成果《寒冷适应促进了亚洲叶猴社会系统的演化》[1]和《系统基因组学研究为灵长类动物进化提供新见解》[2]。该成果首次系统性地揭示了灵长类社会演化之谜,揭示了灵长类基因组演化历史和表型适应性的遗传机制。

2、神经退行性疾病

人口老龄化成为世界面临的巨大挑战。越来越多的老年人罹患神经退行性疾病,包括老年痴呆,帕金森病,亨廷顿疾病和肌萎缩侧索硬化症等。研究人员一直在寻找神经退行性疾病的病理机制,以便能发现有效的治疗靶点。然而,基于基因修饰小鼠模型并不能完全模拟病人脑组织中典型神经细胞死亡特性,限制了对疾病病理的深入研究。李晓江和殷鹏团队通过比较TDP-43基因敲除下的食蟹猴和小鼠模型,揭示了非人灵长类猴脑中TDP-43缺失通过抑制E3泛素连接酶PJA1介导神经毒性的作用[3]。

帕金森病(Parkinson’s disease, PD)是全球第二大神经退行性疾病,在65岁以上的中老年人群中患病率约为2%。绝大多数PD病人属于散发性PD,也有约10%的PD患者是由于基因突变而致病。考虑到非人灵长类模型与人类更为接近,暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院杨伟莉、李世华及李晓江团队利用CRISPR/Cas9技术建立了不同年龄的Parkin缺失猴模型,成功模拟了PD病人脑中的重要病理特征。这与Parkin敲除的小鼠模型及猪模型无法模拟PD病人脑中神经细胞退变死亡的重要病理形成鲜明对比,提示利用非人灵长类动物模型研究Parkin功能的重要性和必要性[4]。

3、肿瘤疾病动物模型

肝癌以其极高的死亡率和极短的生存率“荣获”癌中之王的称号。目前在鼠身上开发的治疗方法不尽人意,寻找一种最能模拟人类肝癌的疾病动物模型,以验证抗癌新技术新药物高效转化医学平台已经成为当务之急。赵永祥教授团队[5]在彩超引导下经肝门静脉将CRISPR/Cas9系统导入食蟹猴的肝脏,实现直接对肝细胞的抑癌基因Pten和p53进行快速精准编辑,系统高效地构建体内原位基因编辑原发及转移肝癌猴模型,为深入研究肝癌等恶性肿瘤病理机制、探索有效治疗干预方法提供了重要技术平台。

暨南大学闫森及涂著池研究团队[6]提出了一种使用CBE4max系统使IL2RG和RAG1基因失活来构建免疫缺陷猴模型的方法。经过碱基编辑的猴子表现出严重受损的免疫系统,其特征是淋巴细胞减少、淋巴样器官萎缩和成熟T细胞缺乏。该模型具有使用CBE4max系统促进肿瘤生长的能力。这些免疫缺陷猴子显示出作为推进生物医学和转化研究的宝贵工具的巨大潜力。

4、埃博拉病毒感染的诊断及预防

埃博拉病毒(Ebola virus,EBOV)又译作伊波拉病毒,是一种十分罕见的病毒,于1976年在苏丹南部和刚果(金)(旧称扎伊尔)的埃博拉河地区发现,是一种能引起人类和其他灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒。

由于在多个非洲国家正在采用大规模疫苗接种来减少反复出现的埃博拉病毒流行,因此,通过鉴别血清诊断试验区分疫苗诱导的抗体和自然感染诱导的抗体对于准确检测埃博拉病毒感染至关重要。Supriya Ravichandran[7]等用11只食蟹猴分别检测接种疫苗前(Pre-Vac)、接种疫苗后(Post-Vac)或EBOV攻击后(Post-EBOV)的纵向血清样本,开发出一种新的“EBOV”简单而灵敏的血清诊断检测方法,可以特异性地区分自然感染的埃博拉病毒和疫苗诱导免疫的埃博拉病毒。

在一项新的研究中,来自美国国家卫生研究院的研究团队在已获许可的埃博拉病毒(EBOV)疫苗的基础上,成功开发了一种针对苏丹型埃博拉病毒(Sudan virus, SUDV)的疫苗。这种称为VSV-SUDV的新型疫苗可以完全保护食蟹猴免受致命的SUDV攻击[8]。

[1] QI X G, WU J, ZHAO L, et al. Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates [J]. Science (New York, NY), 2023, 380(6648): eabl8621.

[2] SHAO Y, ZHOU L, LI F, et al. Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution [J]. Science (New York, NY), 2023, 380(6648): 913-24.

[3] ZHU L, DENG F, BAI D, et al. Loss of TDP-43 mediates severe neurotoxicity by suppressing PJA1 gene transcription in the monkey brain [J]. Cellular and molecular life sciences : CMLS, 2024, 81(1): 16.

[4] HAN R, WANG Q, XIONG X, et al. Deficiency of parkin causes neurodegeneration and accumulation of pathological α-synuclein in monkey models [J]. The Journal of clinical investigation, 2024, 134(20).

[5] ZHONG L, HUANG Y, HE J, et al. Generation of in situ CRISPR-mediated primary and metastatic cancer from monkey liver [J]. Signal transduction and targeted therapy, 2021, 6(1): 411.[6] ZHENG X, HUANG C, LIN Y, et al. Generation of inactivated IL2RG and RAG1 monkeys with severe combined immunodeficiency using base editing [J]. Signal transduction and targeted therapy, 2023, 8(1): 327.

[7] RAVICHANDRAN S, KHURANA S. Ebola-Detect: A differential serodiagnostic assay for Ebola virus infections and surveillance in the presence of vaccine-induced antibodies [J]. EBioMedicine, 2022, 82: 104186.

[8] MARZI A, FLETCHER P, FELDMANN F, et al. Species-specific immunogenicity and protective efficacy of a vesicular stomatitis virus-based Sudan virus vaccine: a challenge study in macaques [J]. The Lancet Microbe, 2023, 4(3): e171-e8.