鱼的自述

鱼类,是最古老的脊椎动物。它们几乎栖居于地球上所有的水生环境,从淡水的湖泊、河流到咸水的大海和大洋。鱼类分为两个总纲:无颌总纲及有颌总纲。大多数鱼类是终年生活在水中,用鳃呼吸,用鳍辅助身体平衡与运动的变温脊椎动物。虽然大多数鱼类是冷血动物,但很多鲨鱼和金枪鱼是半恒温的,月亮鱼则是恒温的。全球现生种鱼类共有3万余种,占已命名脊椎动物大半,且每年以约150种新种鱼类不断被发现。

鱼类动物作为生物医学、环境保护科学等领域的实验研究对象或材料,已在世界各地获得了不少科研成果,如1950年Gordon氏、1968年Klontz和Smith二氏等的研究,仅在1968年以前十二年中,各国主要生物科学的杂志就发表有关报告达2,500篇,近20余年来,有关文献就更多了,在已知的脊椎动物种属中,鱼类达30,000种(估计有40,000种),而鸟类为8,600种,哺乳类(即现今常用的小鼠、大鼠、家兔、家犬等属之)却只有4,500种。可见将鱼类动物作为实验材料确系取之不尽的资源,这促使人们对如此丰富的潜在资源广为开发研究和尝试应用。

选用鱼类进行生物医学研究,特别是药物的毒理学和药理学试验,具有很多独特的优点:鱼对某些药物、毒气十分敏感,只要含有极微量的成分就可引起很强的反应;以鱼进行药理、毒理试验,除以死亡为指标外,对其习性的影响可能更为灵敏;以体型较小的鱼直接放入不同浓度的适宜;这对研究某些含量低或药理作用弱而需长期口服给药的中草药可能更为适宜;鱼对某些中枢神经兴奋或抑制药的反应比较敏感;鱼试验法结果判断明确并易于掌握;在饲养管理上,鱼是一种比较经济的实验动物。

常用实验鱼品系

斑马鱼原产于南亚,是一种常见的热带鱼。斑马鱼体形纤细,成体长3—4厘米,对水质要求不高。目前有约20个斑马鱼品系,其细胞标记技术、组织移植技术、突变技术、单倍体育种技术、转基因技术、基因活性抑制技术等已经成熟,且有数以千计的胚胎突变体,是研究胚胎发育分子机制的优良资源,已经成为最受重视的脊椎动物发育生物学模式之一。斑马鱼与人类的基因有着87%高度的相似性,是医学和生命科学研究中第二大最常用的动物模型,是可以用于研究胚胎发育和模拟人类疾病的流行生物。相关研究表明:71%的人类基因在斑马鱼基因组中有同源基因。69%的斑马鱼基因在人类基因组中有同源基因。人类疾病相关基因82%可在斑马鱼基因组中找到同源基因。

青鱂因为有突变个体存在,最早被作为研究材料用于遗传学的分析工作。青锵有伙伴性的体色基因r,利用其等位基因可制出通过体色差异区别雌雄的系统非常方便。1994年, 作为脊柱动物的代表被送上太空,完成了从受精到个体-整个发育过程,实现了真正意义上“太空育种”。广泛应用于生理学、生态学、内分泌学等各方面的研究。

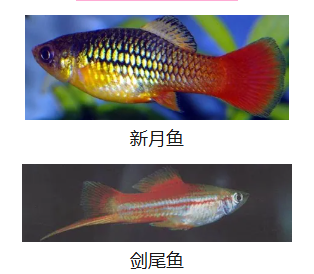

新月鱼和剑尾鱼杂交后易产生黑色素瘤。其属内的鱼有不同的表型,体色各异,所以通过杂交、回交等手段可进行基因遗传连锁研究。剑尾鱼对多种农药、重金属等毒物较敏感,同时还对某些鱼类病原体敏感性强,以及存在盲眼、畸形等诸多突变性状。国内培育出RR-B、RW-H、BY-F三个剑尾鱼品系。

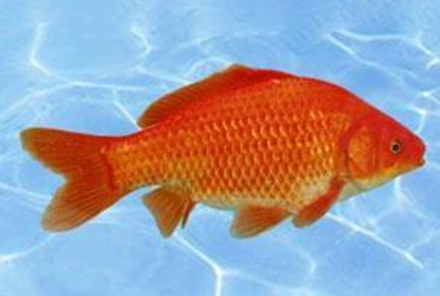

红鲫为鲫鱼的变种,主要分布在江南一带,其食用、观赏价值很高。由于红鲫作为实验动物具有生活力强、性成熟早、繁殖率强、体型适当、杂食性等特点,湖南南华大学实验动物学部已将红鲫鱼实验动物化,采用雌雄核发育技术建立了红鲫鱼近交系,主要用于遗传育各种、受精生物学、肿瘤学、毒理学等科学研究。

稀有鮈鲫属鲤科鮈鲫属。本属仅1种,为我国特有种,野生数量不多,仅见于长江上游的大渡河支流和四川成都附近的小河流中。由于分布范围狭窄,天然数量不多,生活环境易受外界环境因素影响,因此环境条件的不稳定性对本种的正常生活构成一定的威胁。作为我国生态毒理学测试的模式动物。

实验鱼的生物学特性

一般特性及生活习性:

(1)鱼类一般为雌雄异体,生殖腺通常成对。软骨鱼类一般为体内受精,行卵胎生、胎生或卵生,多数硬骨鱼为体外受精。所产之卵淡水鱼为沉性或浮性,海水鱼均为浮性。鱼类的性成熟与种类、营养、水温、光照等有很大关系,并由促性腺激素调节。受精卵经一定时间后孵化,仔鱼脱膜而出。鱼的一生分为胚胎期、仔鱼期、未成熟期与成鱼期。其中仔鱼期死亡率最高。爱干净,通常不在吃睡处排粪尿,呈现出一定的粪尿排泄规律。

(2)大部分鱼类要么在淡水中生活,要么在海水中生活,但有不到10%的洄游鱼类在淡水和海洋两种生境中来回迁徙。在海洋中生长但需要去淡水中繁殖称为溯河洄游(如中华鲟),在淡水中生长但需要去海洋中繁殖称为降河洄游(如花鳗鲡)。如果肥育和繁殖的迁徙发生在河湖之间,就称之为半洄游性鱼类,一般是在湖泊中肥育,在河流中产卵(如四大家鱼)。保持迁徙通道的畅通对一些洄游或半洄游性鱼类的生存至关重要性行为包括发情、求偶和交配。

解剖学特点:

(1)用鳃呼吸,头后两侧各有1个鳃孔

鳃是鱼儿的呼吸器官,从水中吸进氧气然后进入血液输送到鱼身体各处,与此同时把身体各处的二氧化碳输送到鳃里排至水中水从口进入,通过鳃区,然后从头后方两侧的鳃孔排出。但凡鱼,必有鳃,有缌必有鳃孔。因此只要检查鳃孔是否存在,就可以判断是否是鱼。乌贼鱼、娃娃鱼、鳄鱼、鲸鱼这一类动物虽然也叫鱼,有的外形也很像鱼,但这些不是真正的鱼。因为它们不用鳃呼吸,头后两侧也没有鳃孔。

(2)用鳍帮助运动和维持平衡

除个别品种外,鱼都是有鳍(江南一带通常称鳍为“划水”)鳍便是鱼的附肢,作用与动物的四肢有些相似。鲸鱼、江猪也有“鳍”,但只是一张皮膜,不像鱼的鳍那样,里面有一根根鳍条支撑着。鳍分作背鳍、尾鳍、胸鳍、腹鳍和臀鳍。背鳍和臀鳍的功能是维持身体平衡;胸鳍和腹鳍的功能以转向为主,但也有平衡、制动作用尾鳍的作用很重要虽不是游泳的唯一动力,但是一个重要的推进工具,此外,平衡、转向也离不开它。

(3)用侧线感知物体

在鱼儿身体两侧中线上各有一条由细小点子排列成的“虚线”,这里就是鱼(指成长个体)的一种感觉器官—侧线。但凡鱼都是有侧线,只不过是有的非常清晰,有的细小难辨,或是在身上看不见,但在头上依然存在。侧线可以看作是鱼的远距离感觉器。

(4)用鳔帮助升降运动

鱼鳔别名鱼泡或鱼肚,它是调节鱼体密度,控制鱼体在某水层的器官。从淡水里钓上来的鱼都是有鳔。鱼鳔中的气体可胀可缩。倘若充气膨胀,有利于向上游动,如排气收缩,有利于下沉运动。大家都了解鯽鱼比较机灵,稍有动静,即行遁走,这与它的鳔具有感觉作用是分不开的。

实验鱼在科学研究中的应用

斑马鱼作为一种脊椎类模式动物在二十世纪九十年代开始进入新药研发领域,现已在欧美国家广泛应用于人类疾病模型研究、新药筛选、药物毒性与安全性评价,应用领域覆盖了肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、代谢系统疾病以及抗炎与免疫系统疾病等几乎所有的人类疾病领域。众多研究者通过使用斑马鱼研究药物成瘾、空间相关的学习记忆、左右脑不对称性行为、社会行为感觉相关的学习记忆等。此外,斑马鱼目前已有数以千计的胚胎突变体,是研究胚胎发育分子机制的优良资源,已经成为最受重视的脊椎动物发育生物学模式之一。

新月鱼和剑尾鱼杂交后易产生黑色素瘤,是研究黑色素瘤的理想实验动物;青鱂因为有突变个体存在,最早被作为研究材料用于遗传学的分析工作。稀有鮈鲫具有生活周期短、繁殖性能优越、卵大且透明等诸多特点。与传统的水生模式动物斑马鱼相比较,稀有鮈鲫对环境温度具有更广泛的适应性,对环境污染物(如重金属等)的灵敏度更高,对草鱼出血病病毒的感染敏感性也高于斑马鱼。因此,稀有鮈鲫是开展病理学、免疫学、基础生物学、环境毒理学和遗传学研究的良好实验材料。