2020年11月4日,国际综合性Top期刊《Carbon》发表我校基础医学院刁海鹏团队研究成果“Core-shell, wire-in-tube and nanotube structures: Carbon-based materials by molecular layer deposition for efficient microwave absorption”。

厚度薄、质量轻、宽吸收和强吸收是先进吸波材料的发展目标。电磁波吸收机理复杂,包括界面偶极子极化、缺陷偶极子极化、电磁波多次反射和散射、传导损耗、涡流损耗和磁损耗等。这些机制往往兼容于某一种吸波材料,难以区分研究,吸波机理的证实和材料吸波性能的进一步优化都面临困难。为了单独研究某种吸波机制对吸波性能的影响,需要将这种吸收机制和其余吸收机制的吸波性能贡献分离。

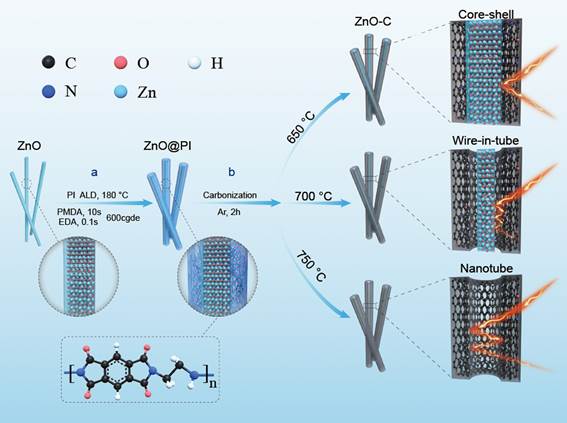

电磁波在空腔结构中的多重反射和散射是一种被研究者广泛认同的吸收机制,为了有效证实多重反射和散射吸收机制对吸波性能的贡献,山西医科大学基础医学院刁海鹏教授研究团队和中国科学院山西煤炭化学所覃勇研究员合作,设计了三种不同的结构:核壳结构、管套线结构和纳米管结构。在氧化锌纳米线上分子层沉积(MLD)聚酰亚胺(PI)后,调节聚合物的碳化温度,精准控制氧化锌核和碳壳层的反应程度,得到了三种结构不同碳系吸波材料。

核壳结构、管套线结构和纳米管结构的合成过程示意图

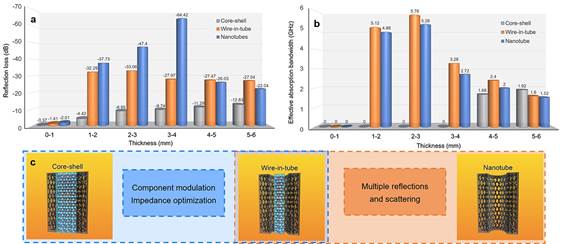

通过比较吸波性能和分析吸波机理,管套线结构的吸波性能明显优于核壳结构的吸波性能。这两种结构具有相同的形状和尺寸,以及相似的表面结构和碳壳石墨化程度,因此可以将吸收性能的差异归因与结构内部的空腔结构。管套线结构的空腔结构有利于电磁波在材料内部的多重反射和散射。本研究不仅制备了性能优良的吸波材料,研究了结构对吸波性能的影响,还首次有力证实了电磁波多重反射和散射吸波机制,为新型高效吸附剂的开发提供了方向。

三种结构在不同厚度范围内的(a)有效吸收带宽和(b)最大吸收峰值;(c)三种结构的吸收机理差异

论文第一署名单位为山西医科大学基础医学院。基础医学院闫丽丽老师为该论文第一作者,山西医科大学基础医学院刁海鹏教授、中国科学院山西煤炭化学研究所覃勇研究员为共同通信作者。研究工作获得国家自然科学基金(51802180和82071969)、国家杰出青年科学基金(21825204)等资助。