1.学科简介

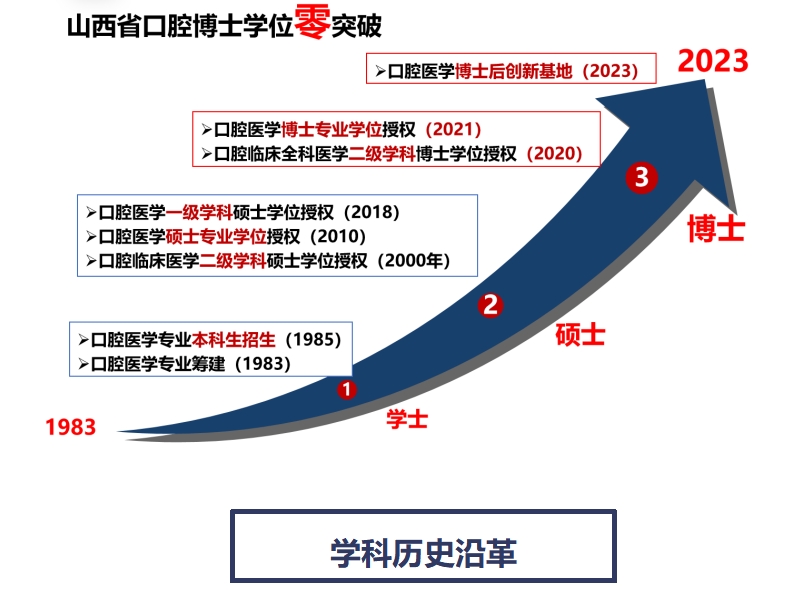

山西医科大学是山西省内唯一的口腔医学硕士、博士学位授权点,是引领山西口腔医学发展的中坚力量。口腔医学学科筹建于1983年,2010年获批口腔医学硕士专业学位授权点,2018年获批一级学科硕士学位授权点,2020年获批口腔临床全科医学二级学科博士学位授权点,2021年获批口腔医学博士专业学位授权点,2023年获批山西省博士后实践创新基地,全票通过口腔医学一级学科硕士学位授权点专项核验。

1.1二级学科与特色

学科立足国家战略、结合山西省地方特色以及自身发展的实际情况,已形成口腔修复学、牙周病学、口腔颌面外科学在内的九个二级学科,围绕四大特色研究方向开展系列研究:一是口腔组织再生及新材料的制备与应用;二是口腔疾病与全身疾病的相关性研究;三是数字化技术在口腔诊疗中的应用研究;四是牙病防治体系建设及癌前病变疾病防治。

(1)口腔修复学

主要研究领域:口腔修复生物材料研发及应用。

特色与优势:团队在颌面部修复再生的生物支架材料、新型口腔种植体及新型微纳米复合玻璃陶瓷材料的构筑与性能研究等方面处于国内先进水平。学科是中华口腔医学会口腔修复学专委会常委单位、山西省医学重点学科。现有专任教师11名,其中博导5人、硕导4人。近五年承担国家级、省市级科研项目19项,其中国家自然科学基金6项,获批专利12项,发表SCI论文30余篇。

(2)牙周病学

主要研究领域:牙周病病因、发病机制及其与全身疾病关系。

特色与优势:团队在牙周炎及其干预措施对动脉粥样硬化的影响研究处于国内领先水平;在牙周病与糖尿病血管并发症相关诊疗方面有特色。学科是中华口腔医学会牙周病学专委会常委单位,山西省医学重点学科。现有专任教师10名,其中博导2人、硕导6人。近五年承担国家级、省市级科研项目24项,其中国家自然科学基金7项,山西省重大科技攻关专项2项,发表SCI论文30余篇。

(3)口腔颌面外科学

主要研究领域:头颈肿瘤的基础与临床研究、颌面部软硬组织缺损的修复重建。

特色与优势:在不同发育胚层来源细胞在骨移植愈合过程中的调控是本学科的研究特色。学科是中华口腔医学会口腔颌面外科、牙槽外科、颞下颌关节病学及牙合学专委会常委单位,是省级口腔医学重点建设学科。现有专任教师13名,其中博导4人、硕导3人。近五年承担国家级、省市级科研项目20余项,其中国家自然科学基金3项,获批专利25项,发表SCI论文20余篇。

(4)口腔正畸学

主要研究领域:生物力学在正畸中的应用、数字化诊断系统平台建设。

特色与优势:团队在“微种植体-直丝化双槽沟托槽”舌侧正畸系统生物力学研究、数字化治疗等方面处于国内领先水平。学科是中华口腔医学会正畸学专委会常委单位。现有专任教师15名,其中博导2人、硕导9人。近五年承担国家级、省市级科研项目18项,其中中央引导地方科技发展资金项目2项,山西省重大科技攻关专项2项,获批专利12项;发表SCI论文30余篇。

(5)牙体牙髓病学

主要研究领域:根尖周病的免疫学机理及临床研究、全人群全生命周期的口腔流行病学研究以及疾病防治。

特色与优势:承担山西省“第四次全国口腔健康流行病学调查项目”、“山西省中央补助儿童口腔疾病综合干预项目”等省级流调项目的组织管理工作。学科是中华口腔医学会牙体牙髓病学专委会常委单位。现有专任教师15名,其中博导2人、硕导5人。承担国家级、省市级科研项目15项,山西省重大科技攻关专项2项,发表SCI论文20余篇。

(6)口腔黏膜病学

主要研究领域:中西医结合治疗口腔黏膜病的探究、自身免疫性疾病的发病机制。

特色与优势:团队紧密结合遗传学并深入探讨其与全身疾病的关系,独创中国地鼠的口腔癌动物模型,在精准诊疗及中西医结合治疗方面独具优势。学科是中华口腔医学会黏膜病学专委会常委单位。现有专任教师10名,其中博导3人、硕导4人。承担国家级、省市级科研项目21项,其中国家自然科学基金项目8项,制定地方标准7项,发表论文SCI论文20余篇。

(7)口腔组织病理学

主要研究领域:口腔肿瘤的分子诊断及肿瘤血管靶向药物治疗、以病理组学为核心的肿瘤大数据生物信息分析。

特色与优势:搭建了规范的口腔癌及癌前病变疾病样品库、国内领先的口腔癌及癌前病变和牙源性颌骨疾病研究平台。学科在国内率先成立了省级口腔病理学专委会,并担任主任委员。现有专任教师11名,其中博导3人、硕导4人。近五年承担国家级、省市级科研项目19项,其中国家自然科学基金5项,获批专利2项,发表SCI论文20余篇。

(8)口腔颌面医学影像学

主要研究领域:颞颌关节病的磁共振影像、颌面部的PET影像组学、可控纳米材料在口腔肿瘤成像和治疗的研究。

特色与优势:团队特色地使用细胞MR联合纳米分子探针追踪关节软骨损伤后的骨改建。学科是省级临床重点专科。现有15名专任教师,其中博导3人、硕导7人。近五年主持国家级、省市级科研项目17项,发表SCI论文20余篇。

(9)口腔材料学

主要研究领域:先进生物支架材料的研发及其在口腔软硬组织缺损修复中的应用。

特色与优势:实时响应血糖的光交联型水凝胶(膜)修复糖尿病性牙周炎骨缺损是学科的特色研究方向。学科现有专任教师15名,其中博导3人、硕导7人。近五年承担国家级、省市级项目15项,获批专利8项,发表SCI论文19篇。

学科以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照国家“双一流”建设,山西“1331工程”、“136兴医工程”、“111”工程工作要求和发展目标,围绕“立德树人”这一根本任务,聚焦育人这一核心主题,依托高校智力资源、管理平台和服务资源等优势,为思政教育工作的有效开展筑牢了组织阵地。依托校内外多方资源的有效整合,扎实推进服务育人协同中心和十大育人体系建设,促进思政教育理念的有效践行,实现以平台的协同、整合优势促进育人使命完成的整体目标。

学科严格遵循学科发展和口腔医学人才培养规律,重视培养方案的制定和修订,不断优化培养环节,完善质量控制,紧抓课程学习、实习实践、论文开题、中期考核、论文评审与答辩、学位评定等关键环节,全方位压实培养责任。充分发挥学校研究生教学质量评价系统作用,强化研究生培养全过程质量控制。落实研究生教育质量年度报告制度,实现对研究生教育质量评价的常态化、系统化。建立健全全方位研究生形成性评价体系,明确不同层次、不同类型研究生培养过程的管理环节和考核指标,将平时考核与阶段考核相结合,定性考核与定量考核相结合,校内教学督导与校外专家考核相结合等方式有机运用到研究生考核中。实施淘汰和分流机制,保证研究生培养质量。近年来学科在教学成果方面,取得了显著的成绩:2023年《牙周病学》获批国家一流精品课程,同年获得山西省教学成果奖一等奖1项,二等奖3项,近5年学科已获批省级精品课程6门,教学成果奖11项,这些成果不仅彰显了我们在教学领域的卓越实力,也为口腔医学人才的培养提供了有力支撑。同时,学科支持学生参与科研项目,加强学术合作交流,研究生的科研能力不断提高,近5年学生发表论文341篇,其中以第一作者发表SCI论文102篇;在国家级、省级学术会议中口头汇报20余次,壁报交流100余次,出国留学深造40余人次。

学科拥有10个国家级住院医师规范化培训基地,全面涵盖口腔医学的7个专业方向,以执业医师考试和规培考试通过率为抓手,不断提升的口腔医学生岗位胜任力。在强化学生专业能力培养的同时,不断加强职业生涯规划和创新创业教育,多渠道拓宽就业空间,大力推动毕业生“好就业”“就好业”,毕业生在医院、诊所、科研机构、教育机构等多个领域都获得了良好的就业机会。目前,腔医学本科生已完整培养34届,共计1765人;硕士研究生已完整培养19届(其中专业硕士学位9届),共计704人。近5年,累计培养本科生605名、硕士研究生268人;硕士研究生就业率100%、升学率31.37%、规培通过率97.4%。用人单位对口腔医学毕业生的整体满意度为86.2%。

口腔医学学科按照“优化结构、搭建平台、提升能力、创新发展”的总体思路,通过研修访学、学术交流、学历提升等多种方式,全方位促进教师发展。口腔医学现有9个专业方向,带头人15人、骨干教师30人、具有较高的科研水平、学术影响力,在国内同行中有较高影响,近5年作为主要研究成员获得过国家级、省部级科研成果奖35项。专任教师110人,专任教师中具有博士学位的占到72%,45岁以下青年专任教师占到55%,具有主任医师及教授职称者的46人,博士生导师28人,硕士生导师46人。多名教师在教学、科研等方面取得了突出成绩,近5年获得省部级教学和科研奖励60余项,22个教学案例被中华口腔医学会编撰成册,2023年学科七位专家入选第九轮全国高等学校五年制本科口腔医学专业“十四五”规划教材编委,标志着学科在口腔医学教育教学方面的努力得到了业界认可。

学科坚持“走出去请进来”相结合,在加强自有教师培养的同时,特聘邱蔚六、王松灵、周学东、孟焕新等8名荣誉教授,柔性引进多位海外知名专家担任兼职教授,为推动学科创新提升提供了重要支撑,做好公派海外访学项目,鼓励和支持中青年骨干教师(医师)赴国(境)外访学、研修、开展科研合作。依托重点学科和科技平台,建设国家级、省级和校级国际科技合作平台项目。

代表性教师:

任秀云,医学博士,教授,牙周病学方向学科带头人,现任山西医科大学口腔医学院(口腔医院)党委书记,兼任中华口腔医学会牙周病学专业委员会常务委员、山西省口腔医学会牙周病学专业委员会主任委员。主要研究方向为牙周病与全身疾病的关系,主持国家、省级科研项目4项,在国内外权威专业期刊杂志发表高水平论文19篇,其中SCI论文8篇。获得山西省科技进步奖一等奖2项,获批实用新型专利1项。近五年培养博硕士研究生20名。入选人民卫生出版社“十四五”规划本科统编教材《牙周病学》编委,主讲《牙周病学》等课程。

赵彬,医学硕士,教授,口腔修复学方向学科带头人,现任山西医科大学口腔医学系主任,山西医科大学口腔医院院长、国际牙医师学院院士,兼任中国牙病防治基金会理事会公益委员会委员、教育部高等学校口腔医学类专业教学指导委员会委员。主要研究方向为口腔修复学、人工种植牙的研发。主持省级科研项目5项,近五年发表论文30余篇,其中SCI论文14篇,获批发明专利1项。获得山西省科技进步奖二等奖2项。近五年培养博硕士研究生20名。入选人民卫生出版社“十四五”规划本科统编教材《口腔修复学》编委,主讲《口腔修复学》和《口腔种植学》课程。

李冰,医学博士,教授,口腔修复学方向学术带头人,现任山西医科大学口腔医(学)院党委副书记、副院长,国际牙医师学院院士,兼任山西省口腔医学会副会长、山西省口腔医学会口腔修复专业委员会副主委。主要研究方向为口腔修复学及口腔生物材料的研发,主持山西省重点研发计划、山西省医学重点科研项目、山西省国际科技合作项目、山西省留学人员科技活动重点项目等国家级、省级课题9项,近五年发表论文40篇,其中SCI论文21篇,获批专利7项。获得山西省科技进步奖二等奖2项和教学成果奖1项,山西省口腔“科技创新人才”、山西省高校教学名师、山西省科教兴晋突出贡献专家、优秀硕士生导师等荣誉称号,近五年培养博硕士研究生18名。入选人民卫生出版社“十四五”规划本科统编教材《口腔材料学》编委,主讲《口腔修复学》、《口腔材料学》等课程。

葛学军,医学博士,教授,牙体牙髓病学方向学科带头人,现任山西医科大学口腔医(学)院副院长,兼任中华口腔医学会镇静镇痛专业委员会常务委员、山西省口腔医师协会常务副会长。主要研究方向为根尖周病的免疫学机理及临床研究,主持国家级、省部级科研项目6项,以第一作者和通讯作者在国内外高水平专业期刊发表学术论文18篇,其中SCI论文12篇,获批专利2项,获得山西省科技进步奖2项。近五年培养博硕士研究生17名,主编《临床根管治疗学》,主讲《临床根管治疗学》、《牙体牙髓病学》课程。

王兴,医学博士,教授,口腔颌面外科学方向学科带头人,现任中华口腔医学会牙及牙槽外科专业委员会主任委员、山西省口腔医学会口腔种植分会常务委员。主要研究方向为口腔颌面部软硬组织缺损的修复。主持国家自然科学基金3项,省重点研发计划等省部级项目3项,在研经费100余万元;近五年第一/通讯作者发表论著17篇,其中中科院一区11篇;获批国家专利21项,获得2项省部级科研进步奖,2项教学成果奖。2018年获教育部霍英东教育基金会第十六届高等院校青年教师奖,2019年获批山西省三晋英才青年拔尖人才。近五年已培养博硕士研究生16名,获批教改项目6项,入选人民卫生出版社“十四五”规划本科统编教材《口腔颌面外科学》编委,主讲《口腔颌面外科学》、《口腔颌面外科新进展》等5门课程。

武秀萍,医学博士,教授,口腔正畸学方向学科带头人,现任山西医科大学口腔医院口腔正畸科主任,国际牙医师学院院士,兼任中华口腔医学会口腔正畸专委会常务委员、山西省口腔医学会口腔正畸专业委员会主任委员。主要研究方向为数字化技术在口腔正畸及修复中的应用研究,主持或参与国家自然科学基金3项,省、市级科研项目8项。近五年发表论著43篇,其中SCI论文15篇,荣获山西省高校科学技术奖一等奖1项、二等奖2项,山西省教学成果奖二等奖1项,获批专利18项。近五年已培养博硕士研究生19名,入选人民卫生出版社“十四五”规划本科统编教材《口腔正畸学》编委,主讲《口腔正畸学》和《口腔解剖生理学》课程。

学科围绕国家重大战略和经济社会发展需求,紧扣全国口腔健康事业发展步伐,瞄准多学科交叉科技前沿,扎实开展口腔疾病诊疗领域的创新性基础研究和应用研究。学科高度重视科学研究,不断深化医教研协同创新,为研制具有自主知识产权的新型口腔材料及设备提供了理论依据及前期基础,为健康中国、健康山西建设提供了有力的智力、人才和技术支撑,切实推动了山西口腔健康事业的高质量发展。

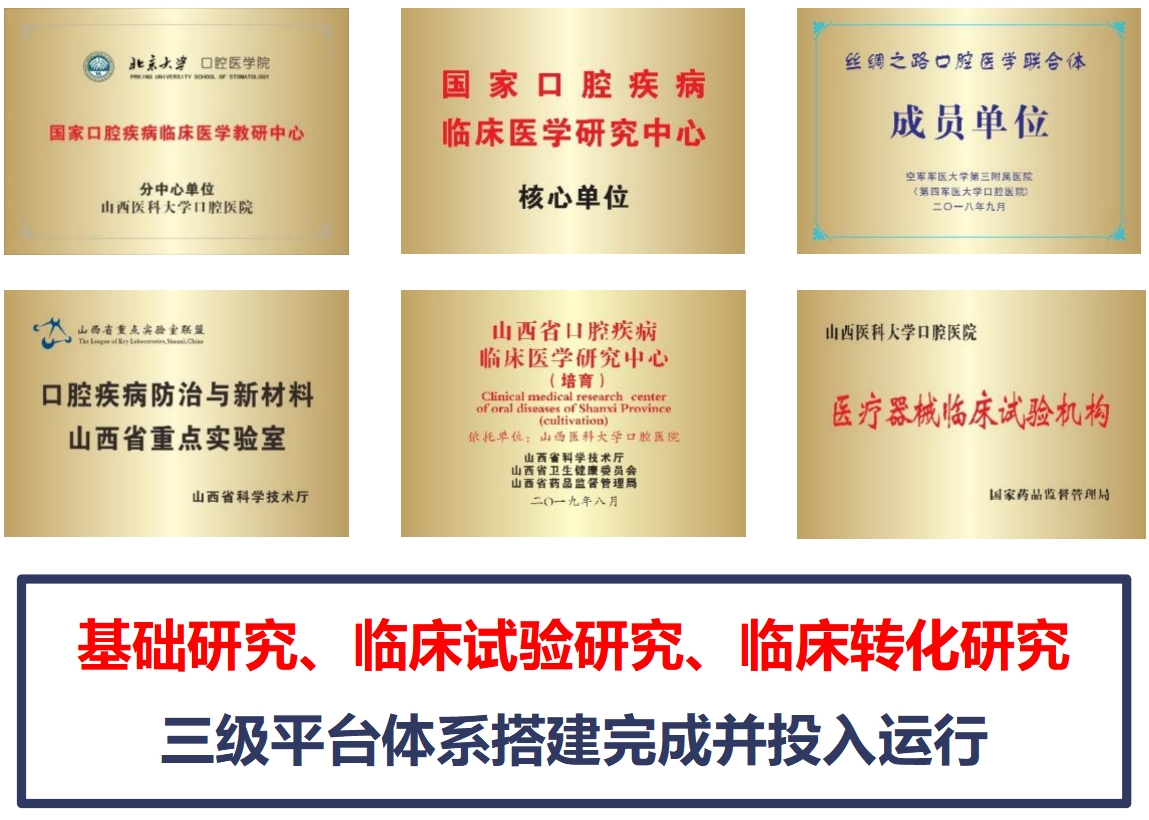

学科现为山西省重点建设学科、山西省医学重点学科,2019年立项建设山西省口腔领域唯一省级平台“口腔疾病防治与新材料山西省重点实验室”并于2023年1月顺利通过验收;2020年完成医疗器械临床试验机构备案;2022年获批成立山西省口腔疾病(颌面部畸形)临床医学研究中心,基本建成从基础研究、转化研究到临床试验的全过程科研服务平台,拥有口腔医学博士后创新实践基地、口腔疾病防治与新材料山西省重点实验室、国家口腔疾病临床研究中心(核心单位)等10个国家级、省级平台,总面积达4万平米,设备总值18620余万元,拥有完备的材料性能检测设备:主要包括激光共聚焦显微镜、流式细胞仪、硬组织切磨系统、骨形态分析测量系统、3D生物打印系统、实时无标记细胞分析系统、万能材料试验机、流变仪、傅里叶变换红外光谱仪、紫外分光光度计、场发射扫描电子显微镜、透射电子显微镜、超高速离心机、活细胞工作站、激光共聚焦显微镜(材料)、zeta电位仪等,为口腔生物材料的研发及口腔疾病防治基础研究提供更为完善的保障。

学科与北京大学口腔医学院(口腔医院)、上海交通大学口腔医学院、首都医科大学口腔医院、日本松本齿科大学、大阪齿科大学等国内外知名大学开展了深度科研合作,积极协作开展课题,充分发挥重点实验室的人才与技术优势;同时,积极引进国内外著名学者作为实验室的兼职教授,鼓励实验室人员参加国际大型的科研合作或攻关,通过合作,提升实验室的知名度和科研能力。

近5年,发表论文448篇,其中SCI论文173篇;承担省级及以上科研项目157项,获省部级科研奖励35项,科研经费达5697余万元。任秀云团队利用牙周炎、高脂血症和糖尿病小鼠模型研究了口腔干预前后小鼠颈动脉血管壁的系列变化,探讨了牙周炎诱导的炎症诱发或加剧血管炎症损伤反应的机制,该成果获得了山西省科技进步二等奖。李冰教授团队利用反应烧结技术开发出陶瓷增韧和荧光增强的稀土掺杂羟基磷灰石陶瓷材料,实现了该类型材料的国产化应用,相关发明专利已实现转化并获得2021年山西省科技进步二等奖。王兴教授团队针对“糖尿病状态下口腔颌面软硬组织缺损修复的应用基础研究”项目进行了深入探索,利用糖尿病小鼠模型,系统研究了在糖尿病状态下口腔颌面软硬组织缺损的修复机制,该成果获得山西省自然科学二等奖。

学科坚持以需求为导向,多措并举不断提升社会服务能力和水平。首先,通过各式各样的口腔卫生宣教活动、将服务送至学校课堂、厂矿机关、社区军营和偏远山区,服务辐射覆盖全省11地市、86个项目区县,惠及全生命周期人群500余万人。如“我为群众办实事”等各类活动23场;通过广播、电视、公众号等多方式多渠道,开展“口腔健康惠民众”等36场科普活动;线上“云科普”受益百万人次,从线上到线下,切实履行了社会责任。此外,连续五年参加由国家卫建委和牙病防治基金会联合主办的国家5A级“山中雏菊、筑梦同行”公益慈善项目,为山区儿童进行口腔义诊,在口腔公共卫生服务事业上做出突出贡献,因此受到中国牙病防治基金会嘉奖,赠与价值百万“爱心口腔流动保健车”一辆,为基层群众开展优质暖心的口腔健康服务打通“最后一公里”,开启口腔预防爱心之旅。再者,对适龄儿童进行免费口腔适宜技术的实施,近15年间已为50.456万人完成窝沟封闭牙数166.3585万颗;为10多万儿童完成局部用氟。学科牵头开展了山西省第一次口腔健康流行病学调查,对全省16个县(区)25944人进行了口腔健康检查和问卷调查,《山西省第一次口腔健康流行病学调查报告》被山西省卫健委采纳,建立了山西省特色口腔疾病数据库。数据库的管理需要智慧化,因此,学科与时俱进的成功构建了我省全生命周期人群口腔公共卫生健康管理平台。该平台将学科承担的国家重大公益科研专项,如全国第四次口腔健康流行病学调查、全国重点人群口腔健康状况监测项目;国家重大公共卫生项目,如儿童口腔疾病综合干预项目、口腔健康助成长项目以及山西省重大公共卫生项目,如山西省儿童及青少年口腔常见病和影响因素监测及综合干预项目、山西省老年人口腔疾病综合干预项目等各级各类项目整理融合,通过电子化录入和智能化处理数据,逐步实现针对全人群口腔健康的监测、预防、治疗、维护和知识普及。下一步,我们期待将全身体检大数据加入其中进行整合分析,探索全身疾病与口腔疾病关系,以实现两者互相预测及防控,为政府提供基线数据,更加精准科学推动我省口腔乃至全身健康管理事业高速发展。助力健康中国建设,为社会主义现代化建设繁荣与发展贡献力量。