12月29日,我校崔永萍团队与山西省肿瘤医院病理科和样本库团队合作,联合中国医学科学院肿瘤医院刘芝华/焦宇辰团队、深圳湾实验室詹启敏院士团队原创合作研究成果《Integrated Multi-omics Profiling Yields a Clinically-Relevant Molecular Classification for Esophageal Squamous Cell Carcinoma》在国际顶级期刊Cancer Cell(IF=38.585)发表,这是国际上首个基于大样本和多组学数据对食管鳞癌进行分子分型的研究。

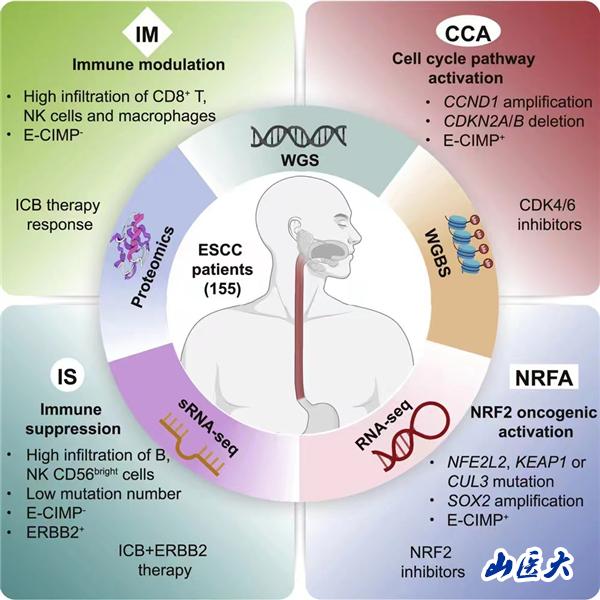

该研究纳入155例食管鳞癌患者配对样本进行了全基因组、表观基因组、转录组和蛋白质组数据层面的全面整合分析;利用多组学分析首次将食管鳞癌分为细胞周期通路激活型(CCA)、NRF2通路激活型(NRFA)、免疫抑制型(IS)和免疫调节型(IM)(图1)。CCA亚型体现在细胞周期检查点基因的变异,而NRFA亚型则有NRF2通路基因的激活。CCA和NRFA亚型患者均具有CpG岛甲基化表型(E-CIMP+),并与淋巴节转移和临床分期相关。IS和IM亚型是免疫细胞高浸润型,但肿瘤组织浸润的免疫细胞类型不同。研究者进一步利用43例接受PD-1抗体单药治疗队列研究,发现IM亚型对免疫检查点阻断疗法(ICB)有更好的治疗响应,并基于该队列ESCC组织多组学数据开发了识别IM亚型患者的分子特征分类器。本研究首次基于多组学数据对食管鳞癌进行分子分型,并为每个亚型寻找了潜在的治疗靶标和/或诊断标志物,为后续开展针对食管鳞癌各亚型的药物研发及临床实验研究,制定出针对不同亚型食管鳞癌的精准治疗提供了可能。

食管鳞癌多组学分子四分型及其潜在治疗靶标

食管癌是消化系统高发恶性肿瘤,在全球发病率排名第七,死亡率排名第六,我国食管癌发病率和死亡率均居世界首位,食管鳞癌(ESCC)是食管癌主要的病理类型,其起病隐匿、缺乏有效的诊断标志物、恶性程度高,预后极差。近年来随着技术的发展,已有不同的学者对食管鳞癌组织的进行不同层次的组学研究,以期阐明食管鳞癌中基因变异及其临床意义,但其样本例数少、观察视角单一,对临床治疗方案缺乏有效的指导意义。而从多组学多层面多视角挖掘食管鳞癌的致病机制,明确其分子分型,寻找相应分子亚型的治疗靶点,已成为食管鳞癌研究领域的重大研究课题。

崔永萍教授团队多年来潜心致力于食管鳞癌致病机理研究。2016年在百度基金会的支持下,联合中国医学科学院肿瘤医院分子肿瘤学国家重点实验室、深圳湾实验室、山西肿瘤医院等多家单位,共同开展山西及新疆等地的食管鳞癌的大样本和多组学研究,先后完成了全球最大的508例食管鳞癌全基因组学研究(2020年Cell Research IF=46.378)、94例的食管鳞癌蛋白组及磷酸化蛋白质组学研究(2021年STTT IF=38.1)、528例食管鳞癌的基因结构变异研究(2022年Nature communications IF=17.694)以及本次的155例食管鳞癌的多组学研究,同时对研究中发现的一系列食管鳞癌相关基因进行了功能和机制研究,连续取得了系列原创成果,为阐明食管鳞癌的致病机制及分子分型、寻找有效的诊断标志物、药物靶点和制定临床精准治疗方案提供了理论依据。

原文链接:https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(22)00590-6

(图文/皇甫亮)