椎间孔镜治疗腰椎退行性疾病中影像学参数及腰椎稳定性与椎间孔分级成型的相关性分析

腰椎退行性疾病是由于腰椎退行性改变引发的椎间盘功能异常、腰椎韧带松弛、关节突增生,同时进一步导致运动节段失稳定的临床症候群,临床上包括退变性腰椎管狭窄,退变性腰椎间盘疾患,退变性腰椎侧弯和退变性腰椎滑脱。微创手术近年的迅猛发展,经皮椎间孔镜下椎间盘切除术(Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy,PTED)已是治疗腰椎退行性疾病中退变性腰椎管狭窄及退变性腰椎间盘疾患的有效手术方法。PTED包括Yeung根据安全三角工作区的理论基础提出的YESS(Yeung Endoscopic SpineSystem)技术和Hoogland在 YESS 技术的理论基础上研发出的TESSYS(Transforaminal endoscopic spine system)技术。TESSYS技术因其椎间孔成型的特性,适用的疾病范围更加广泛,对于极度游离型椎间盘突出、侧隐窝狭窄型及中央椎管狭窄型等腰椎退行性疾病都可以获得良好的疗效,目前已成为治疗腰椎退行性疾病的主流技术。根据YESS技术及TESSYS技术的特点,我们团队提出是否所有病人都需要进行关节突成型?如何在保证良好减压的情况下尽量少成型?成型后腰椎的稳定性如何?

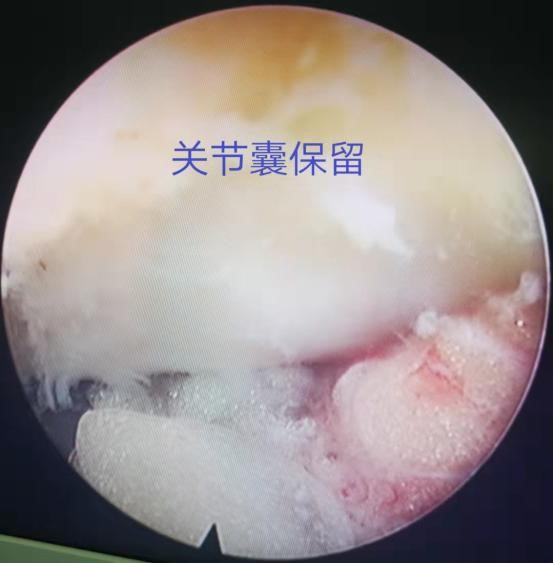

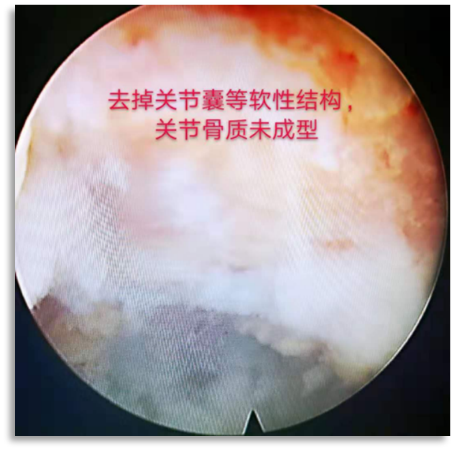

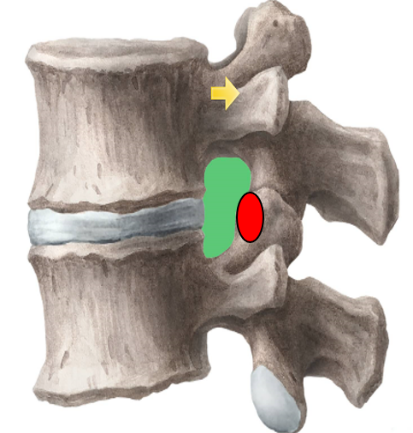

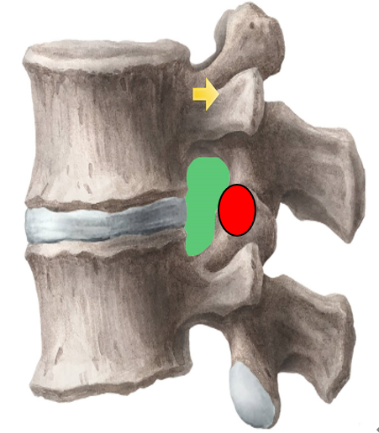

为解决以上问题,我们提出“椎间孔镜按需成型5级法”,即将椎间孔镜术中椎间孔成型的实际操作范围进行分级:0级:不成型,见图 1;1级:软组织成型,只去除关节囊等部分软组织,基本不做骨性成型,见图 2;2级:少许骨质成型,但不显露下关节突关节面,见图 3。3级成型:上关节突尖部或上1/2去除成型,显露下关节突关节面,见图 4;4级成型:上关节突大部分成型或伴有部分椎弓、峡部或下关节突小部分,但预留基底部一部分,见图 5。

图 1 0级成型 |

图 2 1级成型 |

图 3 2级成型 |

图 4 3级成型 |

图 5 4级成型 |

|

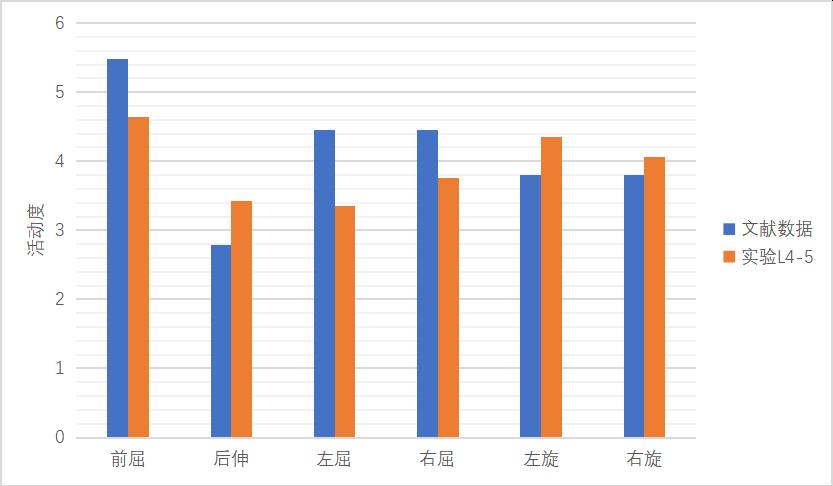

为保证在良好减压的情况下尽量做到少成型,我们将术前影像学数据与“椎间孔镜按需成型5级法”进行相关分析,找到可以进行术前指导分级成型的影像学数据。对于椎间孔成型后腰椎稳定性的研究,我们利用有限元建立L3-5正常腰椎模型,以L4-5节段右侧椎间孔为代表进行椎间孔的5级成型,研究各级成型对于腰椎稳定性的影响。以上研究均以发病节段最高的L4-5单侧椎间孔为代表。

第一部分 椎间孔镜治疗腰椎退行性疾病中影像学参数与椎间孔分级成型的相关性分析

一、方法:

1、收集我院57例诊断为单侧L4-5节段腰椎管狭窄和或腰椎间盘突出的病人的术前CT、术后CT,术前和术后1、3、6个月的VAS评分、ODI评分及MacNab评定。

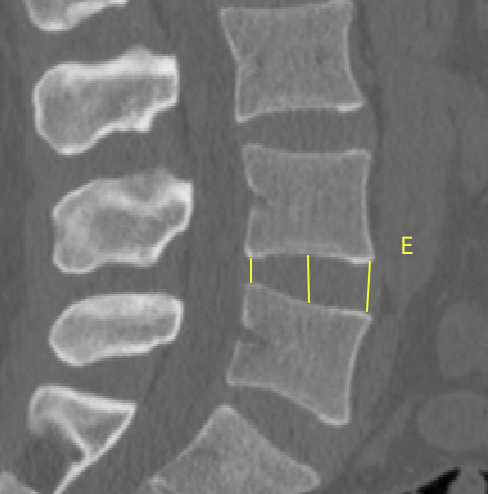

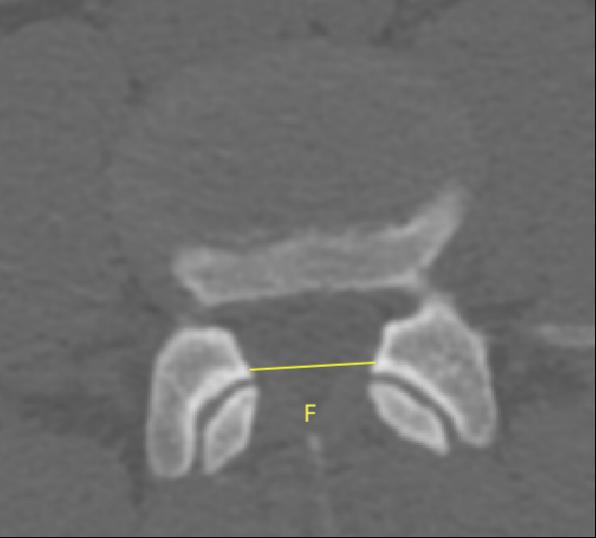

2、通过术前CT测量L4-5节段手术部位的(1)上位椎体后下角水平方向到关节突关节的距离(A);(2)纤维环后缘的中点水平方向到关节突关节的距离(B);(3)下位椎体后上角水平到关节突的距离(C);(4)上位椎体的椎弓下切迹与下位椎体椎弓上切迹连线的距离(D),图 6;(5)在手术节段的棘突矢状位CT层测量椎间隙高度(E),图 7;(6)在手术节段的关节突关节横截面CT层测量关节突间距离(F),图 8,再通过术中及术后CT判断患者椎间孔成型级别,将A-F测量数据与5级成型中的各级别成型进行相关性分析。

图 6 A-D的测量方式 |

图 7 E的测量方式 |

图 8 F的测量方式 |

3、通过术前术后VAS评分、ODI评分及MacNab评定进行5级成型技术的疗效分析。

二、结果:

1、57例患者中,0级成型8例;1级成型9例;2级成型10例;3级成型18例;4级成型12例;复发无效病例1例。

2、术后、术后1月、3月、6月VAS评分相比术前降低,且差异具有统计学意义,(P <0.05);术后1月、3月、6月ODI评分相比术前降低,且差异具有统计学意义,(P <0.05),见表格 1。末次随访时依照MacNab评定标准,结果为优效37例(64.9%)、良效15例(26.3%)、可效4例(7%)、无效1例(1.7%),有效率98.2%。

表格 1 VAS与ODI

指标 |

术前 |

术后 |

术后1月 |

术后3月 |

术后6月 |

VAS |

6.42±1.68 |

1.39±0.86* |

0.89±0.67* |

0.44±1.09* |

0.36±0.80* |

ODI |

58.14±21.40 |

— |

8.32±8.28* |

6.46±7.50* |

4.58±6.33* |

注:VAS为视觉模拟评分,0DI为Oswestry功能障碍指数;与术前比较,*P<0.05

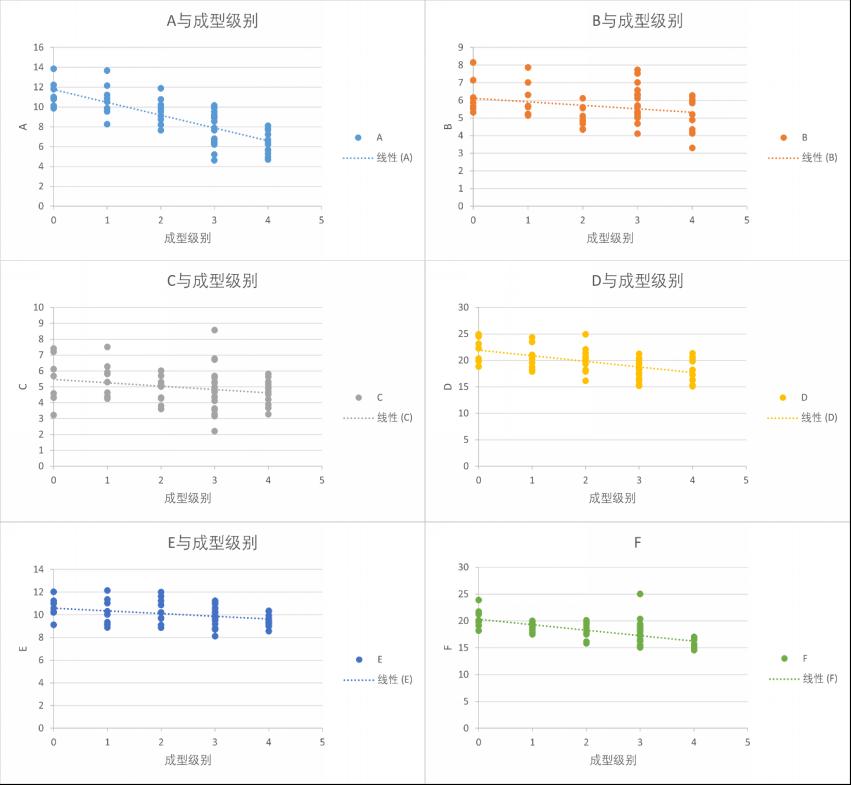

3、A、D、F与椎间孔成型级别呈显著负相关,且P <0.001;E与椎间孔成型级别呈负相关,且P =0.01;B与椎间孔成型级别呈负相关,且P <0.05,见表格 2, 图 9。

表格 2 5级成型A-F的数据

|

A(mm) |

B(mm) |

C(mm) |

D(mm) |

E(mm) |

F(mm) |

0级 |

11.33±1.28 |

6.25±0.95 |

5.36±1.49 |

22.34±2.40 |

10.58±0.86 |

20.55±1.76 |

1级 |

10.67±1.58 |

6.09±0.89 |

5.55±1.04 |

20.52±2.25 |

10.16±1.14 |

18.82±0.80 |

2级 |

9.62±1.25 |

4.98±0.61 |

4.83±0.80 |

20.12±2.45 |

10.36±1.06 |

18.09±1.63 |

3级 |

7.89±1.71 |

5.88±0.96 |

4.83±1.52 |

18.24±1.82 |

9.94±0.94 |

17.81±2.40 |

4级 |

6.39±1.15 |

5.20±1.00 |

4.67±0.79 |

18.23±2.16 |

9.50±0.53 |

15.83±0.89 |

成型级别 |

-0.774** |

-0.273* |

-0.235 |

-0.557** |

-0.341** |

-0.621** |

P值 |

<0.001 |

0.040 |

0.079 |

<0.001 |

0.010 |

<0.001 |

** 在 0.01 级别(双尾),相关性显著。

* 在 0.05 级别(双尾),相关性显著。

图 9 A-F与成型级别散点图

三、结论:

1、在椎间孔镜的应用过程中,我们提出的5级成型均可取得良好的临床疗效。

2、在成型级别的指导中,可将测出的A作为主要指标,D、F作为次要指标,B、E作为参考指标。将得到的5种测量指标与研究得出的数据进行比较,术前即可对于L4-5节段成型级别的大小进行简单评估,指导术中椎间孔成型的范围。避免手术过程中成型不足造成髓核组织残留,减压不充分等医源性因素所导致的症状缓解不明显或者降低手术过程中椎间孔过度成型所导致的腰椎不稳及慢性腰痛等症状。

第二部分 椎间孔镜治疗腰椎退行性疾病中腰椎稳定性与椎间孔分级成型的相关性分析

一、方法:

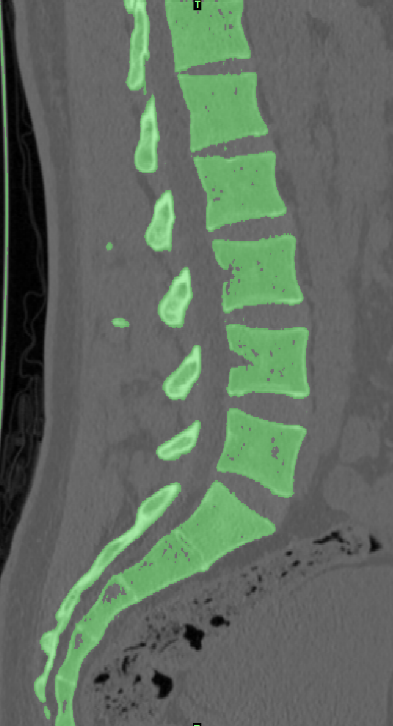

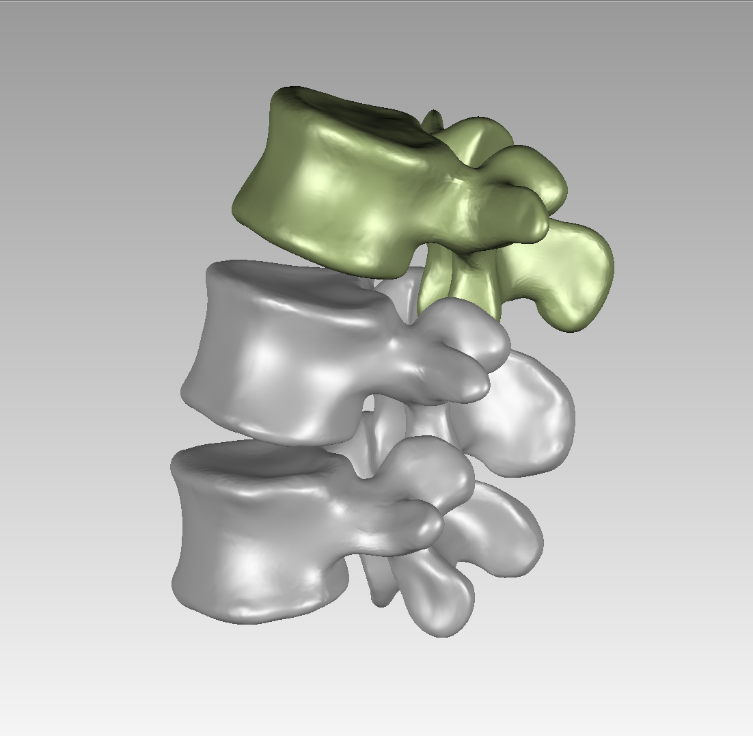

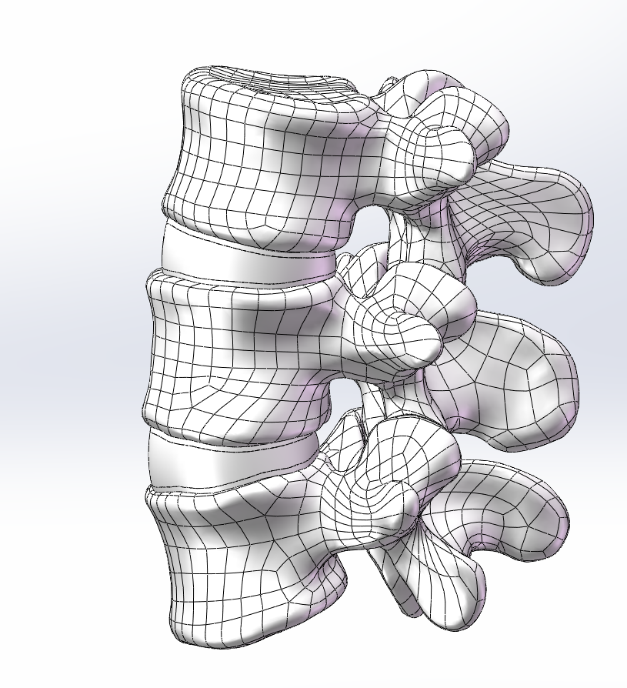

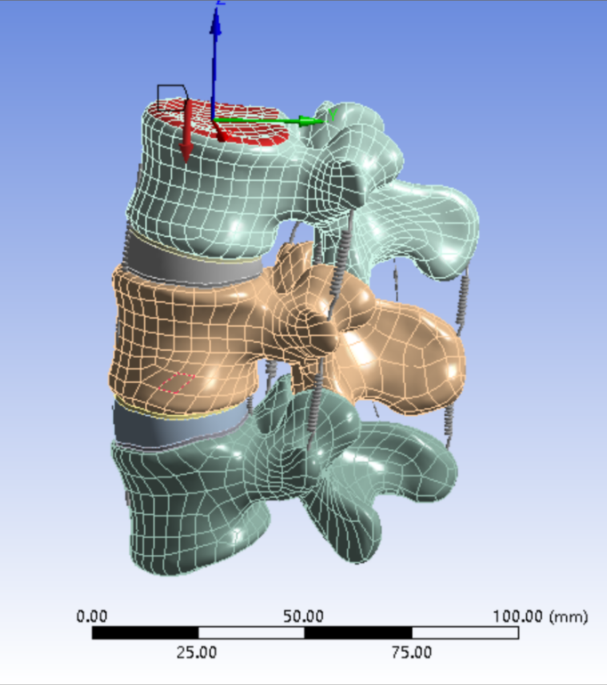

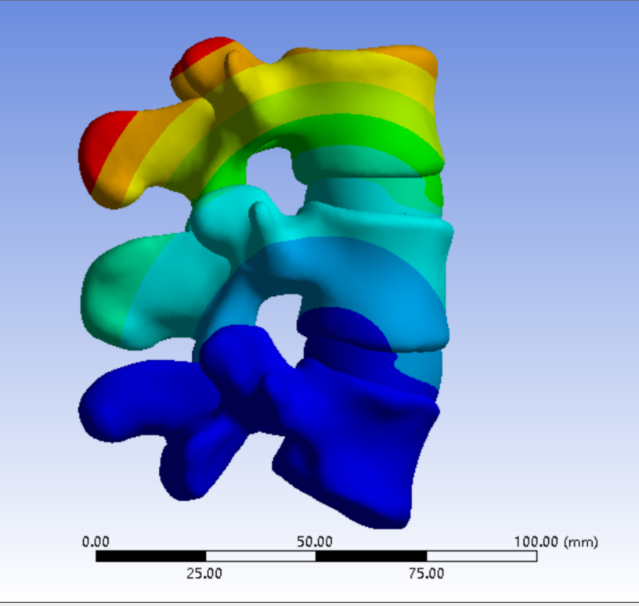

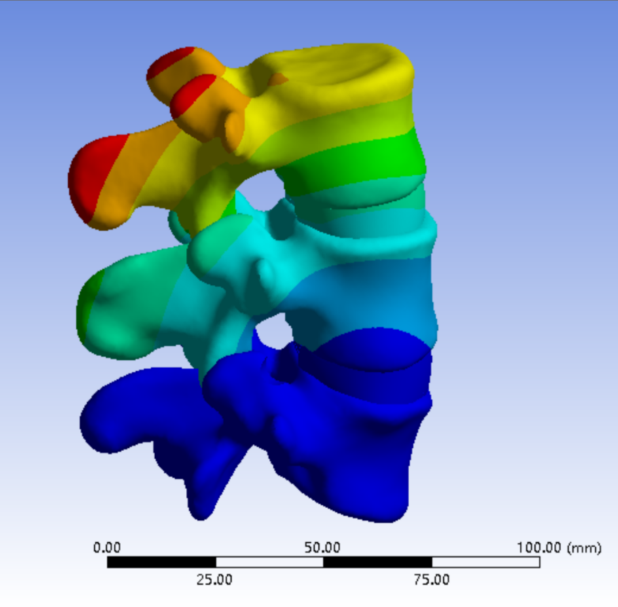

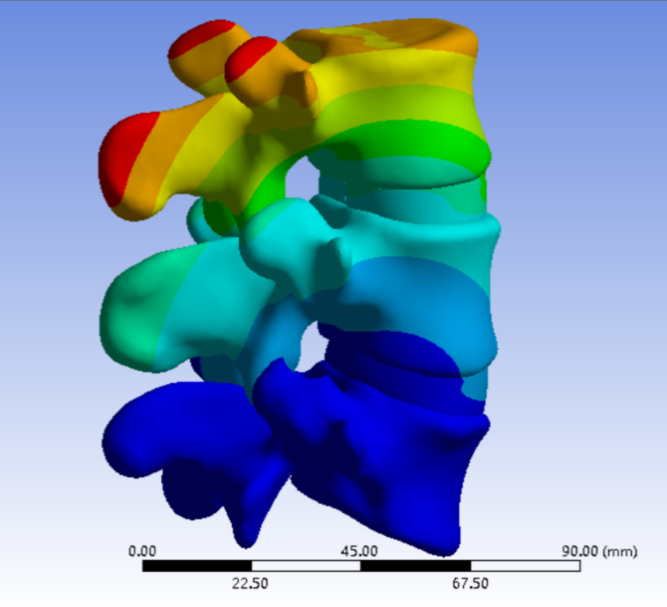

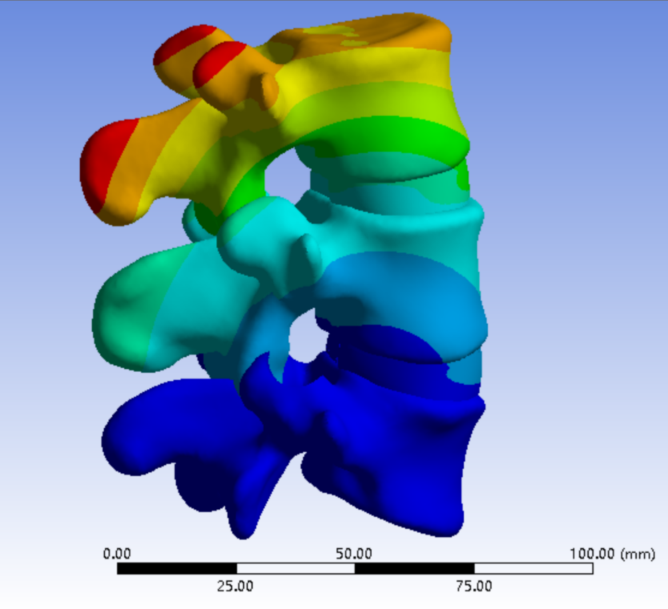

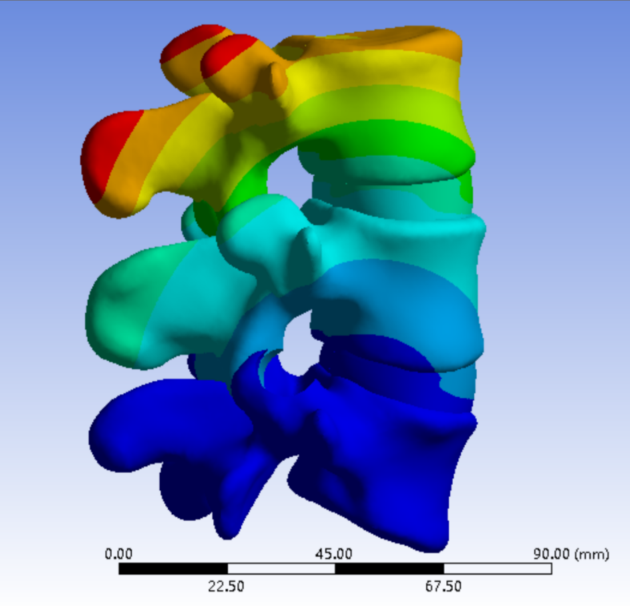

选取一名27岁青年男性志愿者在我院行腰椎螺旋CT扫描,扫描平面为:第十二胸椎椎体至尾椎末端,扫描厚度为0.625mm,得到二维断层CT图像489张,以DICOM格式进行储存,导入计算机服务器。使用Mimics 19.0图像生成和编辑处理软件,直接读取 DICOM格式的CT扫描数据进行三维重建,见图 10。根据软件中不同的灰度值来区分不同的组织,用 Mimics 软件的阈值分割及区域增长功能画出腰椎(L3-5),不同的锥体用不同的颜色区分,最后用图像填充功能填补图像中的空洞,接着进行不同部位的三维重建,得到仅包含骨性结构(L3-5)的模型。将Mimics 软件得到的模型以STL格式模型文件导入Geomagic wrap2017软件中,抹去模型钉状物和多余特征,然后对模型进行优化光滑处理,将L3-5光滑处理后的每个锥体进行复制,再将光滑后的模型在精确曲面中进行网格划分,并进行构建曲面片及修理曲面片,最后合成三维实体模型,见图11。此时将复制的每个椎体模型外层向部件内部偏移2mm,内部充当松质骨,外部的则定义为皮质骨,椎弓根后部统一由皮质骨组成。随后将模型以STEP格式文件导入Solidworks2020软件中生成L3-5的实体模型零件,并在模型零件中构建椎间盘、髓核、上下终板和软骨,完成的实体模型,此时的模型为单纯的正常腰椎三维几何模型,各结构并未赋予材料属性与网格划分,见图12。将模型导入ANSYS软件中,随后对模型中皮质骨、松质骨、软骨、终板、纤维环、髓核赋予相应的材料属性赋值,尽可能地还原各组织材料的生理状况,提高模型的可靠性。定义关节突关节面为 Frictional,摩擦系数设为0.1。在connections中建立spring模块,模拟前纵韧带、后纵韧带、黄韧带、棘间韧带、棘后韧带、横突间韧带及关节囊韧带,各韧带对应刚度赋值。建立完成后,对模型进行mesh操作构建网格,见图13。

图 10 Mimics 图 11 Geomagic

图 12 Geomagic 图 13 ANSYS

1、模型有效性验证

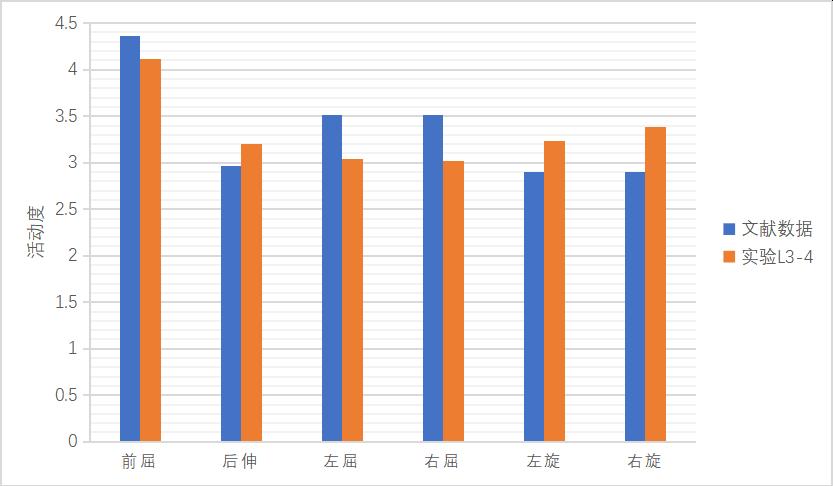

对L5椎体的下表面进行约束固定,在 L3椎体上表面施加大小为500 N垂直向下的压力负荷,充分反映健康人垂直站立时的腰椎承重情况,同时在该表面节点及横突及棘突上表面施加 10 Nm的扭力负荷,并加载前屈、后伸、左侧屈、右侧屈、轴向左旋转及轴向右旋转6种状态,其他约束条件不变,可获得脊柱在6种功能状态下腰椎活动度的数值,测量各节段的腰椎活动度,见图 14、图 15。

图 14 L3-4模型有效性验证

图 15 L4-5模型有效性验证

2、建立五级成型的有限元模型

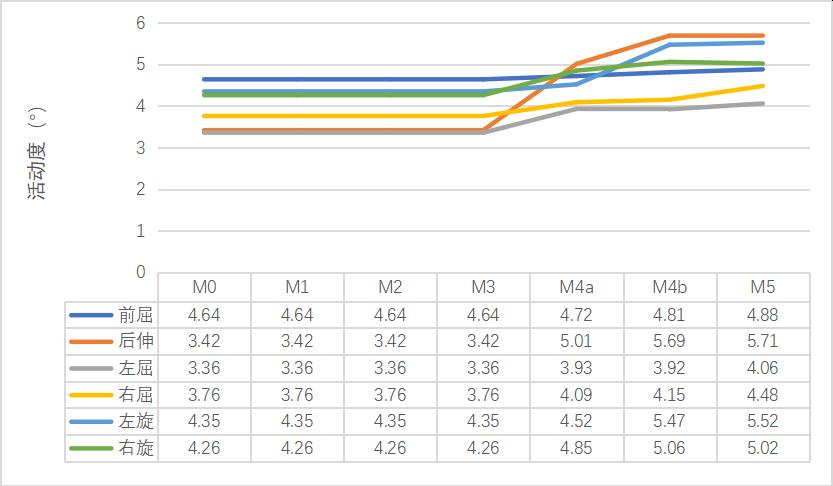

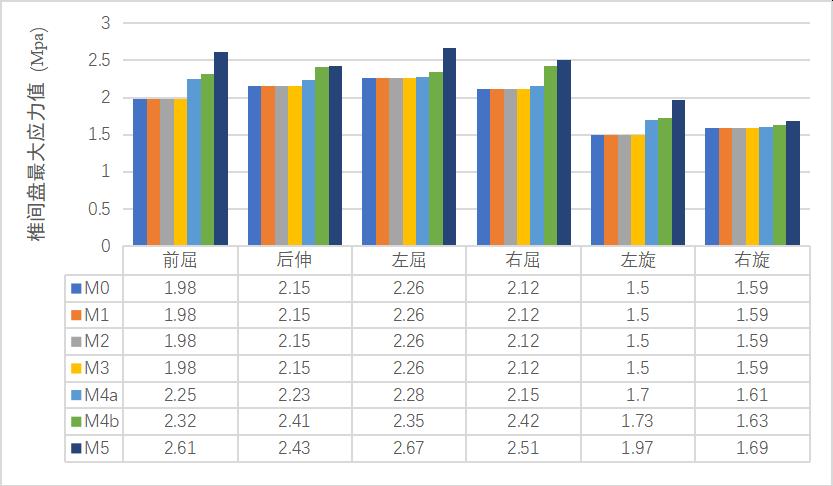

正常腰椎模型命名为M0;0级成型为M1:不做骨性成型;1级成型为M2:软组织成型,只去除关节囊等部分软组织,基本不做骨性成型;2级成型为M3:少许骨质成型,不显露下关节突关节面;3级成型为M4a与M4b:上关节突尖部(M4a)或上1/2(M4b)去除成型,显露下关节突关节面;4级成型为M5:上关节突大部分成型或伴有部分椎弓、峡部或下关节突小部分,但预留基底部一部分,见图16-20。每组模型都按照前屈、后伸、左屈、右屈、左旋及右旋6种状态加载,其他约束条件不变,观察各组成型对于腰椎活动度及椎间盘应力的影响。

图 16 0-1级成型 |

图 17 2级成型 |

图 18 3级成型(尖部) |

图 19 3级成型(二分之一) |

图 20 4级成型 |

|

二、结果:

1、正常有限元模型(M0)L3-4节段在前屈、后伸、左屈、右屈、左旋、右旋的活动度为4.12°、3.2°、3.04°、3.02°、3.23°、3.38°;L4-5节段在前屈、后伸、左屈、右屈、左旋、右旋的活动度为4.46°、3.42°、3.36°、3.76°,4.35°,4.26°。与文献比较,模型中各节段不同状态活动度数据均在正常范围之内,证明该模型基本符合人体实验,可用于有限元相关研究。

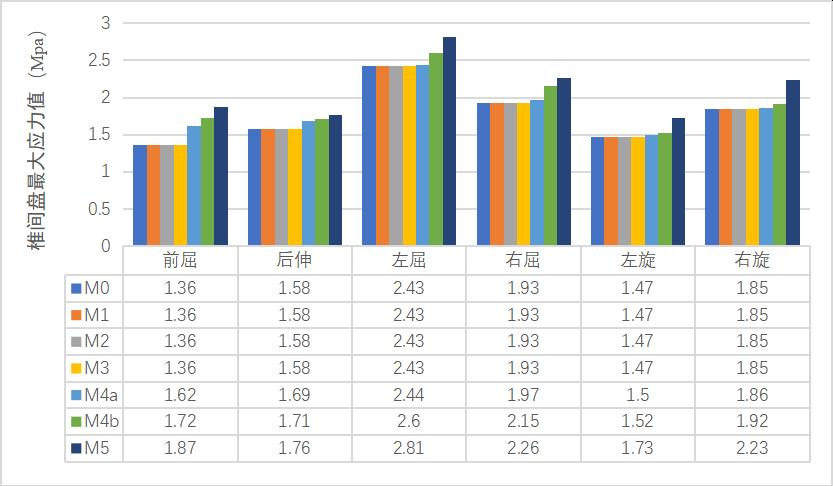

2、0-2级成型(M1-M3)因没有进行骨质的切除,所以对腰椎稳定性没有明显的影响。3-4级成型时(M4a、M4b、M5),L3-4节段在左旋及右旋时的活动度变化最大,其中左旋由24.15%增加到30.34%,右旋由27.81%增加到91.42%,在前屈及左旋时的椎间盘应力值变化最明显,其中前屈由13.64%增加到31.82%,左旋由13.33%增加到31.33%。L4-5节段在后伸时的活动度变化最大,由46.49%增加到66.96%,在前屈时的椎间盘最大应力值变化最大,由19.12%增加到37.50%,见表3-8。

(1)活动度变化

表格 3 成型后L3-4节段活动度变化

表格 4 成型后L4-5节段活动度变化

表格 5 L3-4、L4-5节段3-4级成型后活动度与正常模型比较

|

L3-4活动度与正常模型相比 |

L4-5活动度与正常模型相比 |

3级 (尖部) |

3级(1/2) |

4级 |

3级 (尖部) |

3级(1/2) |

4级 |

前屈 |

+2.67% |

+5.34% |

+6.31% |

+1.72% |

+3.66% |

+5.17% |

后伸 |

+0.94% |

+3.12% |

+3.75% |

+46.49% |

+66.37% |

+66.96% |

左屈 |

+2.63% |

+3.95% |

+5.59% |

+16.96% |

+16.67% |

+20.83% |

右屈 |

+0.99% |

+0.99% |

+1.32% |

+8.78% |

+10.37% |

+19.15% |

左旋 |

+24.15% |

+27.55% |

+30.34% |

+3.91% |

+25.75% |

+26.90% |

右旋 |

+27.81% |

+28.99% |

+35.20% |

+13.85% |

+18.78% |

+17.84% |

注:>50% 30-50% 10-30% <10%

(2)椎间盘最大应力值变化

表格 6 成型后L3-4椎间盘最大应力值变化

表格 7 成型后L4-5椎间盘最大应力值变化

表格 8 L3-4、L4-5节段3-4级成型后椎间盘最大应力值与正常模型比较

|

L3-4椎间盘最大应力值与正常模型相比 |

L4-5椎间盘最大应力值与正常模型相比 |

3级 (尖部) |

3级(1/2) |

4级 |

3级 (尖部) |

3级(1/2) |

4级 |

前屈 |

+13.64% |

+17.17% |

+31.82% |

+19.12% |

+26.47% |

+37.50% |

后伸 |

+3.72% |

+12.09% |

+13.02% |

+6.96% |

+8.23% |

+11.39% |

左屈 |

+0.88% |

+3.98% |

+18.14% |

+0.41% |

+7.00% |

+15.64% |

右屈 |

+1.42% |

+14.15% |

+18.40% |

+2.07% |

+11.40% |

+17.10% |

左旋 |

+13.33% |

+15.33% |

+31.33% |

+3.40% |

+3.40% |

+17.69% |

右旋 |

+1.26% |

+2.52% |

+23.27% |

+0.54% |

+3.78% |

+20.54% |

注:>30% 20-30% 10-20% <10%

三、结论:

在利用TESSYS技术进行椎间孔成型时,应尽量将成型范围控制在3级及3级以内,并减少对关节软骨及关节囊的破坏,以维持腰椎生物力学的稳定性,减少因关节突成型过大而导致的医源性腰椎不稳。

学术成果介绍

本团队在中华显微外科杂志发表了题为“椎间孔镜按需成型5级法在经椎间孔入路治疗腰椎退变性疾病中的应用分析”的文章,研究了椎间孔5级成型技术在腰椎退行性疾病的引用。海涌是本文的通讯作者,李利军为本论文第一作者负责了文章的撰写。

在中国脊柱脊髓杂志发表了题为“椎间孔成形技术在经皮椎间孔镜下治疗腰椎退行性疾病中应用的研究进展“的文章,详细阐述了椎间孔成型技术的发展与未来前景。李利军是本文的通讯作者,高崇皓为本论文的第一作者负责了文章的撰写。

这些工作得到山西省重点研发计划(社会发展领域)项目、山西省科技创新人才团队项目的技术及资金支持。