医院新闻

查看更多

-

口腔医学院牙体牙髓一科党支部开展 “铭记历史 缅怀先烈”主题党日活动

为深切缅怀革命先烈,激发党员爱国情怀与奋斗意志,7月8日,我院牙体牙髓一科党支部组织开展了“铭记历史,缅怀先烈”主...

-

山西医科大学口腔医院首届“金牌讲解员”挑战赛圆满落幕

7月15日下午,我院首届“金牌讲解员”挑战赛在东院区一层报告厅成功举办。党委书记任秀云出席活动,纪委书记秦海云、党办...

-

正畸护航童真笑,红心向党践初心 ——山西医科大学口腔医院正畸科党支部走进山西医...

在庆祝中国共产党成立104周年之际,为深入开展“我为群众办实事”实践活动,7月2日,我院正畸科党支部医护党员团队走进山...

-

山西医科大学口腔医学院(口腔医院)召开 庆祝中国共产党成立104周年暨七一表彰大...

为庆祝中国共产党成立104周年,进一步激发全院党员干部奋进新征程、建功新时代的精气神,6月30日,我院在东院区1号楼一层...

-

山西医科大学口腔医学院(口腔医院)召开 庆祝中国共产党成立104周年暨七一表彰大...

为庆祝中国共产党成立104周年,进一步激发全院党员干部奋进新征程、建功新时代的精气神,6月30日,我院在东院区1号楼一层...

-

口腔医学院(口腔医院)党委书记任秀云讲授 深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题...

为深入贯彻中央八项规定精神学习教育,6月30日,我院党委书记任秀云在东院区1号楼一层报告厅,以《坚定信念强作风担当作...

友情链接

山西省教育厅 |

山西省卫生健康委员会 |

山西医科大学 |

山西省人力资源和社会保障厅 |

山西省科技厅 |

网站首页 |

医院概况 |

党建工作 |

就医指南 |

医疗团队 |

护理团队 |

教育教学 |

科学研究 |

联系我们

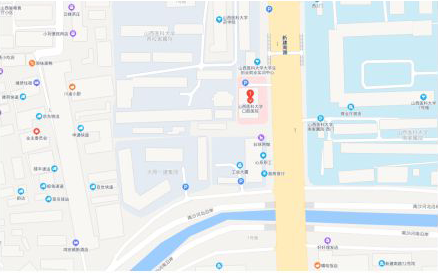

地址:山西省太原市新建南路63号 邮编:030001

咨询热线:0351-4690868 4690604

口腔修复科0351-4690377 口腔种植科0351-4690227 口腔正畸科0351-4690306 口腔颌面外科0351-4690307

口腔牙周科0351-4690811 牙体牙髓一科0351-4690305 牙体牙髓二科0351-4690355 口腔儿口预防科0351-4120096

口腔黏膜科0351-4690860 口腔干部保健科0351-4239010 双西院区0351-7337066