山西医科大学第一医院核医学科在心脏微循环临床应用领域取得重要进展

山西医科大学第一医院核医学科在心脏微循环临床应用领域取得重要进展,相关成果以“Combining body mass index with waist circumference to assess coronary microvascular function in patients with non-obstructive coronary artery disease”为题发表在Journal of Nuclear Cardiology(JCR 1区,IF=5.952)。该研究揭示了不同肥胖类型对心脏微循环的不同影响。该研究论文的第一作者为山西医科大学第一医院核医学科的王若楠博士,通讯作者为李思进教授。

在过去的十年中,中国的肥胖症患病率大幅上升。自2004年以来,全身性肥胖的患病率上升了约90%,腹型肥胖的患病率上升了50%以上。最新数据显示,我国超过1/2的成年人超重或肥胖,三成国人腹型肥胖。与欧洲人相比,亚洲人的脂肪更倾向于堆积在深层皮下脂肪组织和内脏脂肪组织中,更易发生腹型肥胖。中国慢性病前瞻性研究发现,保持正常的体重指数(body mass index,BMI)可预防7.8%的缺血性心脏病;与腰围正常者相比,腹型肥胖者发生缺血性心脏病风险增加29.0%。冠状动脉微循环功能障碍(coronary microvascular dysfunction, CMD)在心肌缺血和心绞痛中起着关键的致病作用。由于全身肥胖和腹型肥胖均是缺血性心脏病的重要危险因素,本研究旨在探讨不同肥胖类型对心脏微循环功能的影响。

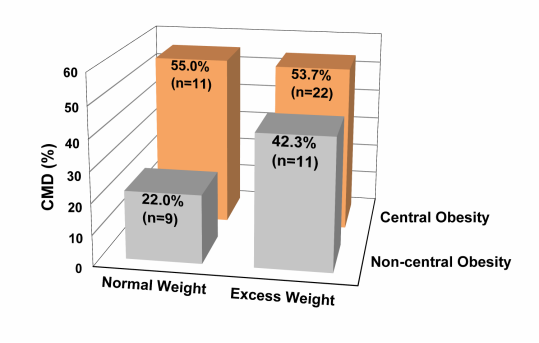

共有128名非阻塞性冠心病患者参与此项研究。依据BMI和腰围将入组患者分为四组:正常对照组(BMI与腰围均正常,n=41),单纯腹型肥胖组(BMI正常但腰围异常,n=20),单纯高BMI组(BMI异常但腰围正常,n=26),腹型肥胖合并高BMI组(BMI与腰围均异常,n=41)。所有入组患者均行一日法静息+腺苷负荷13N-NH3 PET 心肌灌注显像,使用Heartsee软件获得心肌血流量(myocardial blood flow, MBF)和心肌血流储备(myocardial flow reserve, MFR)。本结果发现腹型肥胖与较低的负荷MBF和MFR以及较高的CMD患病率有关,其中,单纯腹型肥胖患者的负荷MBF和MFR最低,CMD发生率最高(图1和图2)。此外,我们发现腰围是CMD的独立危险因素,而非BMI。因此,我们认为在非阻塞性冠心病患者中,腹型肥胖尤其是体重正常的腹型肥胖患者更易患CMD。相反,在没有腹型肥胖的情况下,超重或肥胖并不会导致CMD风险升高。因此,腰围与BMI相结合可以更好地对非阻塞性冠心病患者进

行CMD风险分层。

图1 四组患者的MBF和MFR

图1 四组患者的MBF和MFR

图2 四组患者的CMD患病率

我们的研究成果得到了国际业内专家的认可。来自蒙特利尔心脏研究所、麻省总医院的Matthieu Pelletier-Galarneau教授和来自蒙特利尔大学医院、渥太华大学心脏研究所的Daniel Juneau教授针对本研究在Journal of Nuclear Cardiology上发表了述评文章(online)。两位专家认为,BMI长期以来被认为是一个不完美的代谢健康指标,此项研究结果有力支持了“肥胖患者中可以存在不同的代谢谱或代谢表型”这一理念。此外,有研究表明MFR在预测心血管不良事件方面优于BMI,而此项研究则进一步支持了这一观点。总之,这项研究的结果有助于更好地理解肥胖和CMD之间复杂的关系。