医学影像学院赵彬课题组在Academic Radiology发表超声新技术监测颈动脉粥样硬化斑块的最新成果

山西医科大学医学影像学院赵彬教授在Academic Radiology发表题目为《超微血流成像及超声造影对颈动脉斑块新生血管的评价价值》(“The Value of Superb Microvascular Imaging and Contrast-enhanced Ultrasound for the Evaluation of Neovascularization in Carotid Artery Plaques”)的研究成果。第一作者为2023届博士研究生郭艳琴。

中风和缺血性心脏病是世界范围内死亡的主要原因,而且发病年龄正变得越来越年轻。动脉粥样硬化斑块是心脑血管疾病发生发展的病理生理基础。先前的研究表明,颈动脉可以作为系统性动脉粥样硬化病变的评估窗口,并提供与该特异性相关的关键临床数据。大多数缺血性脑血管病是由颈动脉易损斑块的突然破裂和脱落引起的颅内动脉栓塞,只有少数脑梗死是由于颈动脉狭窄导致远端动脉缺血。因此,有必要开发合适的方法来诊断颈动脉斑块的易损性。

组织病理学研究表明,斑块的易损性主要来自于斑块内新生血管。颈动脉粥样硬化斑块的新生血管可促进动脉粥样硬化病变的发展,并诱发一系列并发症,包括斑块内出血、破裂和斑块脱落。因此,及时评估斑块内新生血管的形成具有重要的临床意义。应用超声新技术评估斑块内新生血管的形成,可以让我们快速进行临床干预,从而预防脑血管事件的发生。

该研究探讨了超微血流成像(SMI)和超声造影(CEUS)在检测颈动脉斑块内新血管的有效性。比较不同超声医师在不同检查方式下检测斑块血管生成的一致性。最后,分析了CEUS/SMI对斑块新生血管的分级与斑块厚度的相关性。

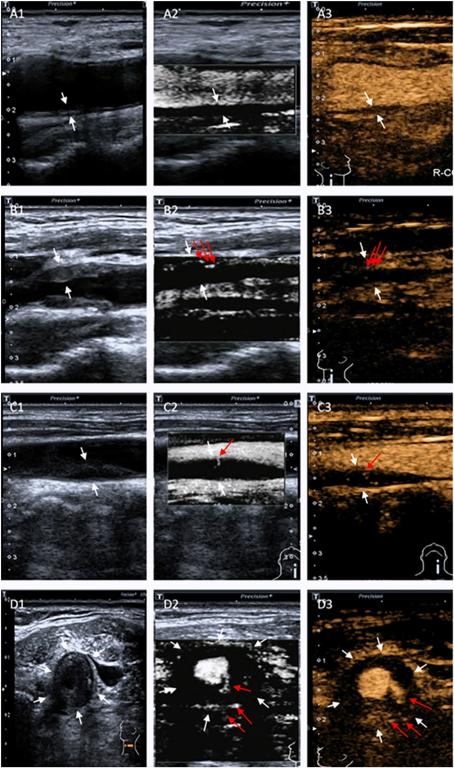

图1 常规超声、SMI及超声造影分级

研究结果显示两名超声医师在应用SMI和CEUS方法诊断颈动脉斑块新生血管方面高度一致。SMI与超声造影评价颈动脉斑块的新生血管分级结果一致。SMI和CEUS分级与斑块厚度呈正相关。研究表明CEUS和SMI对评估斑块的新生血管有很高的诊断价值。