我校解军教授团队于一区top期刊《Journal of Hazardous Materials》发表重要研究论文

稿件来源:科学技术部 发布时间:2025-02-13 点击次数:

近日,我校生物化学与分子生物学学科暨煤炭环境致病与防治教育部重点实验室解军教授团队在中国科学院1区top期刊《Journal of Hazardous Materials》(影响因子12.2)发表高水平论文。该论文题为“Microplastics induce human kidney development retardation through ATP-mediated glucose metabolism rewiring”,基础医学院生化教研室青年教师周冰蕊为论文第一作者,解军教授担任通讯作者。

微塑料污染逐渐演变成一个全球性的环境难题,给人类健康带来了潜在威胁。大量研究表明,微塑料可能会对人体多个器官造成损害,涵盖大脑、肝脏、肠道、卵巢以及肾脏等重要部位。尽管越来越多的证据显示,成年人接触微塑料存在健康风险,但微塑料对人类器官发育的潜在影响,在很大程度上仍是未知领域。肾脏作为人体负责净化血液、排泄废物并维持体内平衡的关键器官,极易受到环境污染物的侵害。

肾祖细胞(NPC)阶段是早期肾脏发育的关键时期。孕期如果接触毒素,很可能导致肾脏先天性异常和肾功能障碍。已有研究表明,微塑料暴露会对成年动物的肾脏和肾细胞系产生肾毒性。然而,孕期微塑料暴露对肾脏发生过程的影响,至今尚无定论。虽然肾细胞系和小鼠模型常被用于微塑料毒理学研究,但这些模型无法精准展现人类肾脏的完整发育过程。因此,来源于人类多能干细胞的肾脏类器官,成为研究肾脏发育和评估发育毒理学的理想模型。

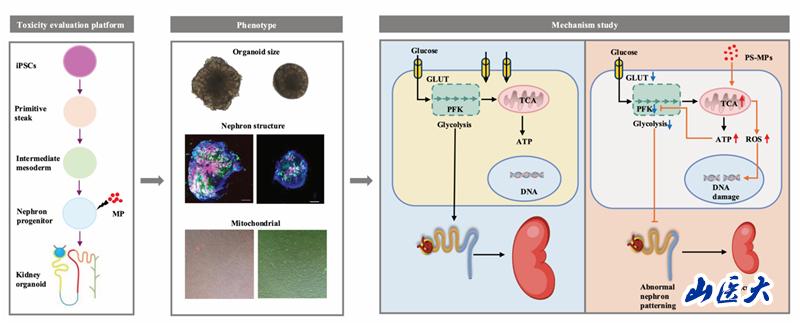

微塑料通过代谢重编程导致人肾脏发育受阻

本研究首次揭示了微塑料暴露导致的人类肾脏发育紊乱与代谢重编程之间的紧密联系。研究结果显示,微塑料会附着在肾小管上皮细胞(NPC)的膜上,进而引发氧化性DNA损伤。在微塑料暴露的情况下,肾脏器官样结构明显变小,近端和远端肾小管数量减少。通过转录组学和中心碳代谢分析发现,NPC中的基因表达出现显著变化,葡萄糖代谢也陷入紊乱状态。具体表现为,糖酵解过程受到抑制,而三羧酸循环(TCA)活性增强,这意味着在NPC阶段,人体对微塑料暴露产生了代谢重编程反应。糖酵解的减弱,致使经过微塑料处理的器官样结构变小,肾小管排列也出现异常。此外,本研究还深入阐明了微塑料引发肾脏毒性的内在机制,为潜在的人类风险评估提供了宝贵依据。研究中鉴定出的基因和代谢物,有望成为微塑料引起肾脏毒性的早期生物标志物和治疗靶点。

(图文/周冰蕊)

复审复校:杨利军

终审终校:侯小宝

发布:倪彦佩