我校严江伟教授创新团队在微生物解析尸体腐败进程方面取得重要研究进展

稿件来源:科学技术部 发布时间:2025-10-16 点击次数:

10月2日,我校法医学院严江伟教授团队在《Nature》旗下《npj biofilms and microbiomes》(中国科学院一区Top期刊,IF=9.2)发表最新研究成果《Quantifying the relative contributions of bacterial and fungal communities to carcass decomposition using a quantitative microbiome profiling approach》,严江伟教授为论文通讯作者,团队成员张君副教授和博士研究生余代静为论文的共同第一作者。

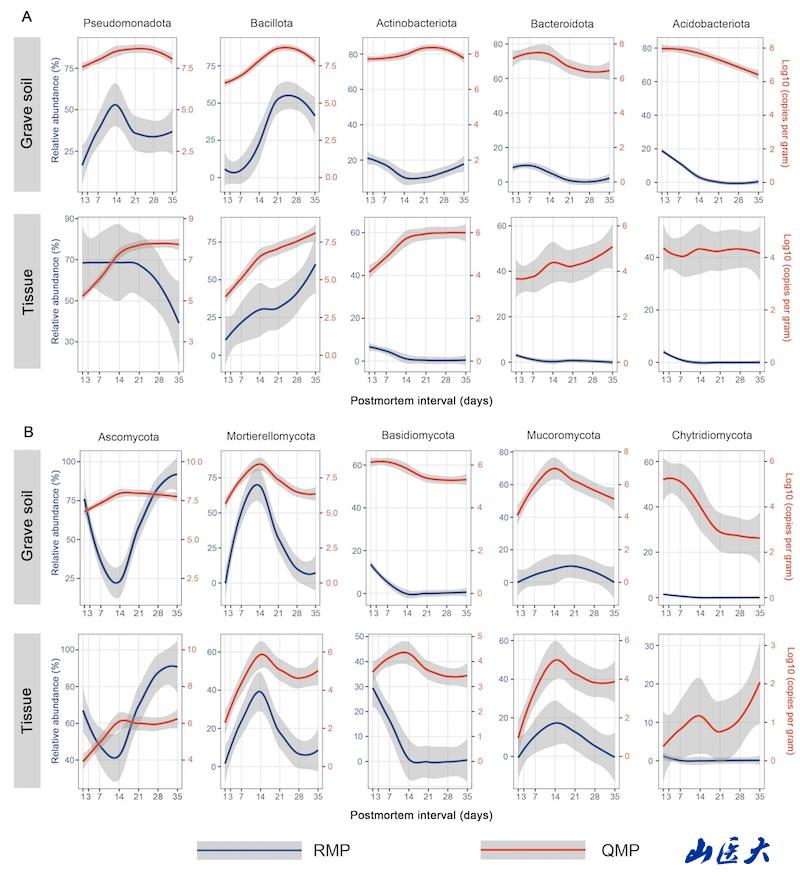

图1 绝对定量分析和相对定量分析在表征尸体腐败进程中微生物群落变化方面的差异

动物尸体分解腐败在地球元素循环中发挥重要作用,研究尸体腐败过程中的微生物演替对深入了解这一进程至关重要。另外,微生物群落演替可用于法医领域死亡时间的推断(PMI)。目前,对尸体微生物的表征多基于扩增子高通量测序技术,该技术仅能对微生物组成和丰度进行相对定量,忽视了微生物载量变化。严江伟教授团队首次采用微生物绝对定量技术(QMP)对大鼠尸体细菌和真菌群落进行研究。结果显示,几个主要菌门(Pseudomonadota、Actinobacteriota、Bacteroidota、Ascomycota和Basidiomycota)的绝对丰度表现出与相对丰度截然不同甚至相反的变化趋势,表明相对定量技术在表征群落演替时存在偏差,容易忽略某些微生物类群在腐败进程中发挥的作用。

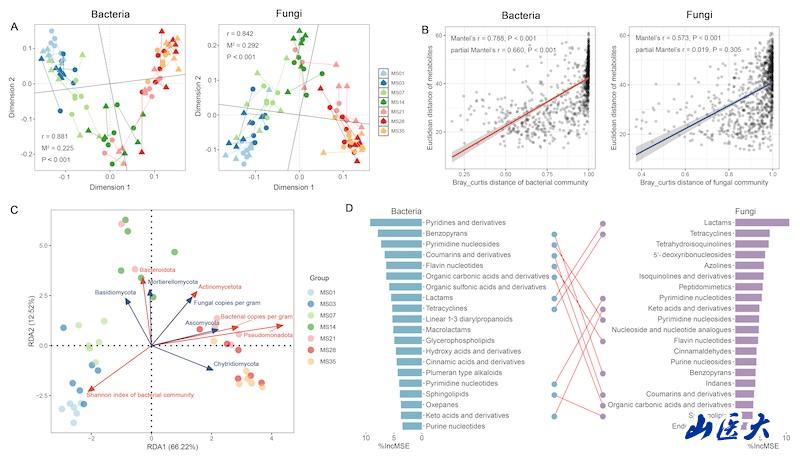

团队还基于非靶向代谢组技术研究了尸体腐败过程中的代谢物组成,并与微生物组构建关联。结果显示,细菌群落对代谢物的解释度高于真菌群落,表明细菌群落在尸体腐败过程中的主导地位。共现网络分析表明,细菌和真菌在尸体腐败代谢过程中既有其独特的生态位,又存在广泛的跨界合作。最后,研究比较了不同组学在预测死亡时间方面的性能,结果表明代谢组预测最为精准,绝对定量技术在预测死亡时间方面无明显优势。因此,在预测死亡时间时推荐采用价格更为低廉的相对丰度测序(RMP)。该成果为深入理解尸体的微生物分解机制提供了新的更全面的视角。

图2 细菌和真菌群落与尸体代谢物之间的相关性分析

严江伟教授团队面向法医领域国际前沿和全面依法治国战略需求,聚焦法医学疑难生物物证的个体识别难题,近三年主持了国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划等项目,系统地建立了法医基因组学检测和证据解析技术体系,在疑难复杂生物物证法医学鉴定新方法等方面取得了一系列创新成果,陆续在《Advanced Science》《Journal of Hazardous Materials》《Analytical Chemistry》《Sensors and Actuators B: Chemical》《npj biofilms and microbiomes》等一区期刊发表。

(图文/张君)

复审复校:邵红芳

终审终校:侯小宝

发布:倪彦佩